炎炎夏日,汗流浃背本是常事。但你是否经历过:静坐不动却汗如雨下?半夜醒来睡衣尽湿?这异常的“汗情”,可能是身体亮起的红灯!

爱出汗是什么原因引起的?

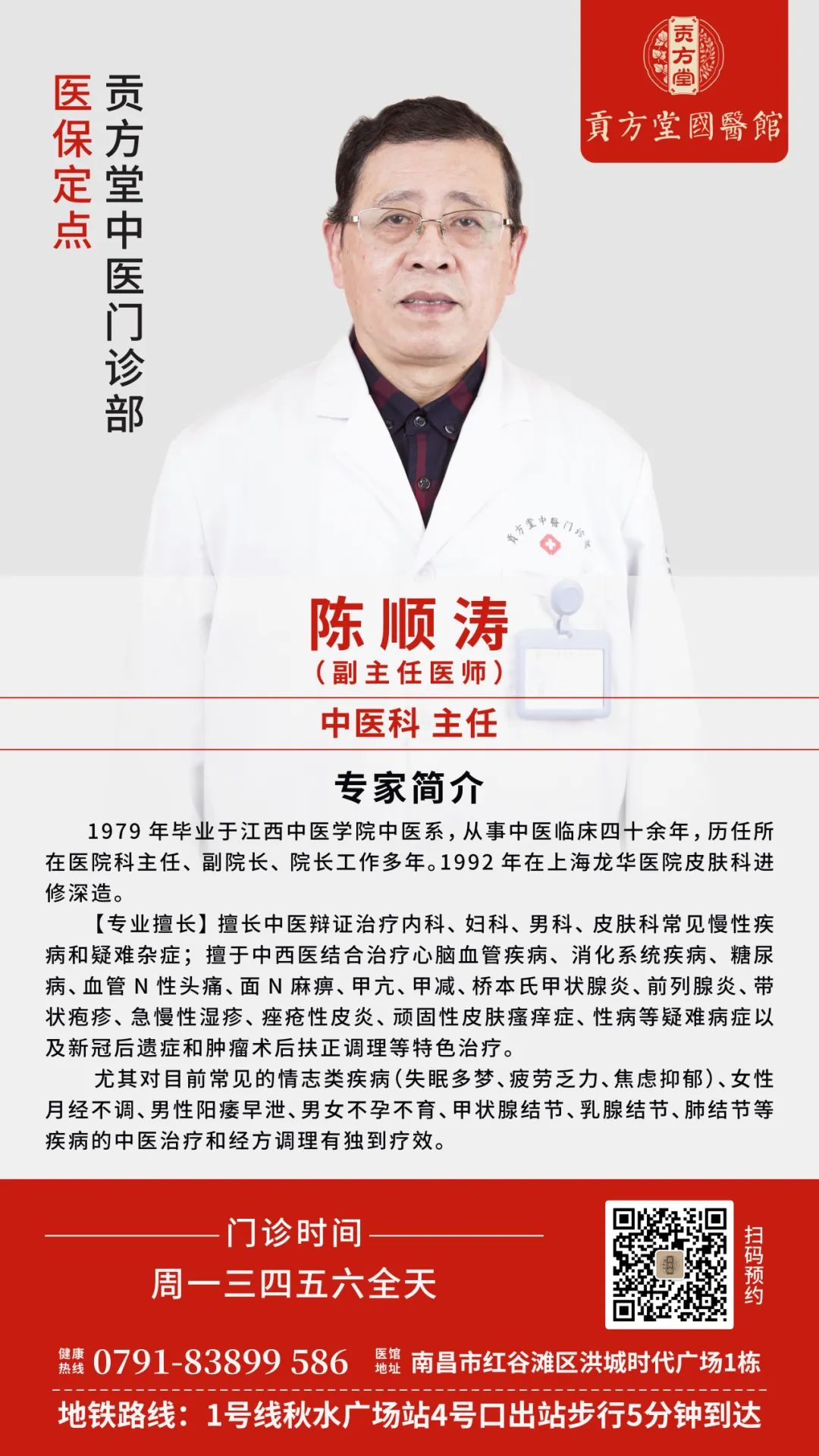

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任表示,出汗是人体调节体温、排泄废物的自然生理现象。然而,当汗液的分泌在非热环境下(如静坐、睡眠时)明显过多,或伴有特殊气味、颜色时,就属于“异常出汗”,中医称为“汗证”,常见有自汗(白天不因劳作、炎热而汗出)和盗汗(入睡后汗出,醒后即止)。

肺卫不固: 肺主皮毛,卫气负责固护肌表。肺气虚弱或卫气不足,好比“城门失守”,津液(汗)失去固摄而外泄,导致稍动即汗或静坐汗出。

阴虚火旺: 体内阴液亏耗,无法制约阳气,产生虚火。虚火逼迫津液外泄,尤其夜间阳入于阴,更易扰动,故见盗汗,常伴五心烦热、口干咽燥。

心血不足: 心主血,血汗同源。心血亏虚,心气无所依附,导致津液不固而汗出,多见于思虑过度或久病体虚者,常伴心悸、失眠。

邪热郁蒸: 体内湿热蕴结(如脾胃湿热、肝胆湿热),或外感风热之邪未解,热邪逼迫津液外泄,导致蒸蒸汗出,汗液可能粘腻或有异味。

异常出汗的潜在危害是什么?

1.电解质失衡与脱水:大量、持续的汗液流失会带走大量水分和电解质(如钠、钾),导致脱水、乏力、头晕、心悸、肌肉痉挛,严重时甚至影响心脏功能。

2.免疫力下降:中医认为“汗为心之液”,“血汗同源”。过度出汗会耗伤人体津液和正气(阳气、阴血),使卫外不固,抵抗力下降,更容易感冒或感染其他疾病。

3.皮肤问题:皮肤长期处于潮湿环境,尤其皱褶部位(如腋下、腹股沟),容易滋生细菌、真菌,引发湿疹、痱子、股癣、体癣、毛囊炎等皮肤问题,瘙痒、异味令人困扰。

4.睡眠障碍与精神焦虑:盗汗严重干扰睡眠质量,导致失眠、多梦、易醒。长期睡眠不佳加上对异常出汗的担忧,易引发焦虑、烦躁等情绪问题,形成恶性循环。

5.加重基础疾病:对于本身患有心脏病、肾病、糖尿病等慢性病的人群,异常的出汗可能加重病情,增加治疗难度。

6.增加心血管事件风险(尤其夜间盗汗):对于心脑血管基础较差的人群,夜间突发的大量出汗伴随心率、血压波动,可能成为诱发急性心脑血管事件的危险因素。

自汗盗汗中医怎么治疗?

面对恼人的自汗、盗汗,中医宝库中有许多经典方剂。陈顺涛主任善用经典名方牡蛎散,为无数多汗患者解除烦恼。牡蛎散出自宋代《太平惠民和剂局方》,具有敛阴止汗,益气固表的功效。

牡蛎散由黄芪、麻黄根、牡蛎、浮小麦4味药组成,堪称止汗界的 “黄金组合”。

方中牡蛎:重镇安神,敛阴潜阳,固涩止汗,是方中的君药,能有效抑制异常出汗。现代药理研究表明,牡蛎含有多种氨基酸和微量元素,可调节神经功能,减少汗液分泌。

黄芪:补气升阳,固表止汗。与煅牡蛎配伍,一固一敛,增强固表止汗之力,针对气虚自汗效果显著。

麻黄根:专入肌表,收敛止汗,无论自汗、盗汗均可使用,是止汗的要药。

小麦:养心安神,除烦止汗,尤其适合阴虚火旺、心神不宁导致的盗汗。

全方益气固表、敛阴止汗,标本兼治。陈顺涛医生强调,临床应用时需根据患者具体症状辩证加减。例如,阴虚明显者加生地、麦冬滋阴降火;气虚严重者加大黄芪用量;湿热重者配伍茵陈、栀子清热利湿,以达到最佳治疗效果。

加减妙用:

若气虚甚,加党参、白术增强补气之力。

若阴虚明显(盗汗为主),加生地、麦冬、五味子(生脉散之意)滋养心阴。

若阳虚怕冷,酌加附子、桂枝温阳固表。

若兼有湿热,需先清湿热或配合使用,不宜单用本方。

医案

患者:王先生,45岁,程序员。

主诉:近半年无明显诱因出现严重盗汗,每晚入睡后不久即大汗淋漓,需更换睡衣甚至床单,伴有神疲乏力、气短懒言、稍动则喘、极易感冒。曾服多种西药及保健品效果不佳。

初诊: 面色少华,舌淡苔薄白,脉虚弱无力。

辨证: 肺脾气虚,卫表不固。

治法: 益气固表止汗。

处方: 牡蛎散加减。

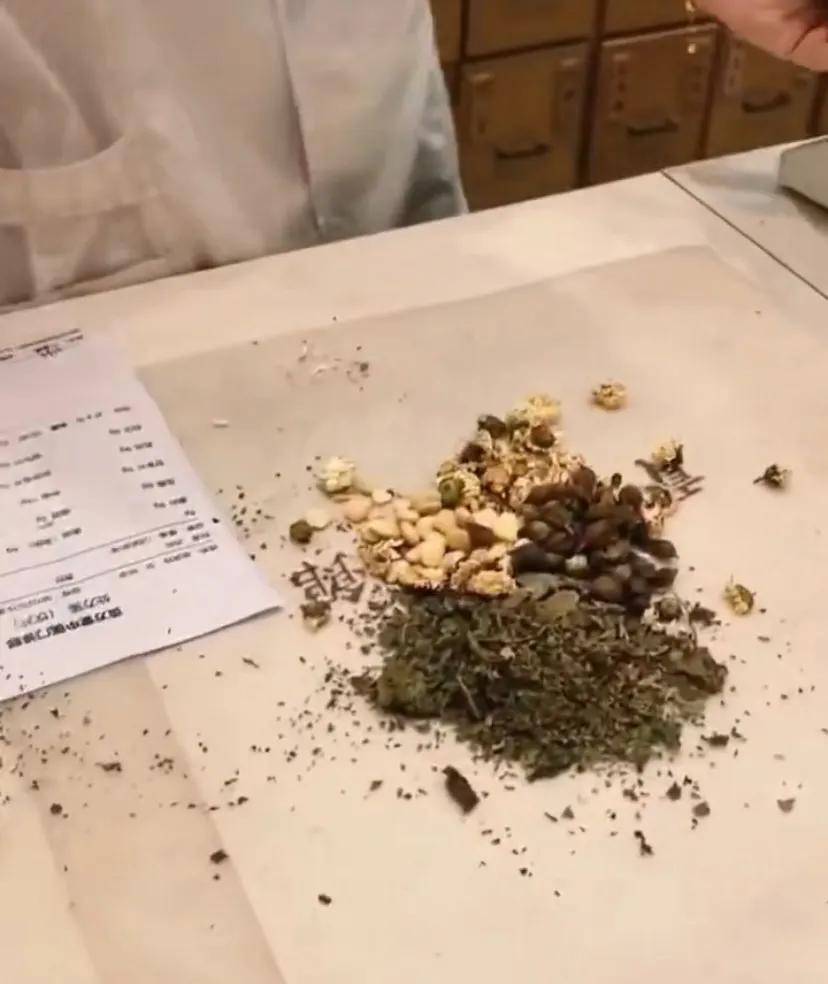

方药:牡蛎(先煎)30g, 黄芪30g, 麻黄根10g, 浮小麦30g,党参15g, 炒白术12g, 防风10g, 五味子6g, 炙甘草6g。7剂,水煎服,每日1剂,分2次温服。

二诊:服药一周后复诊,王先生欣喜反馈盗汗已明显减轻约七成,夜间仅微汗,无需更换衣物,乏力感显著好转,精神转佳。效不更方,陈主任微调剂量,继服7剂巩固。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。