你是否总觉得喉咙里有痰堵着,咳也咳不净,咽又咽不下?说话前总得清清嗓子,却越清越难受?这挥之不去的粘痰,成了许多人的“喉咙之患”,这是怎么回事?

喉咙粘痰不净?中医直言:问题多在脾!

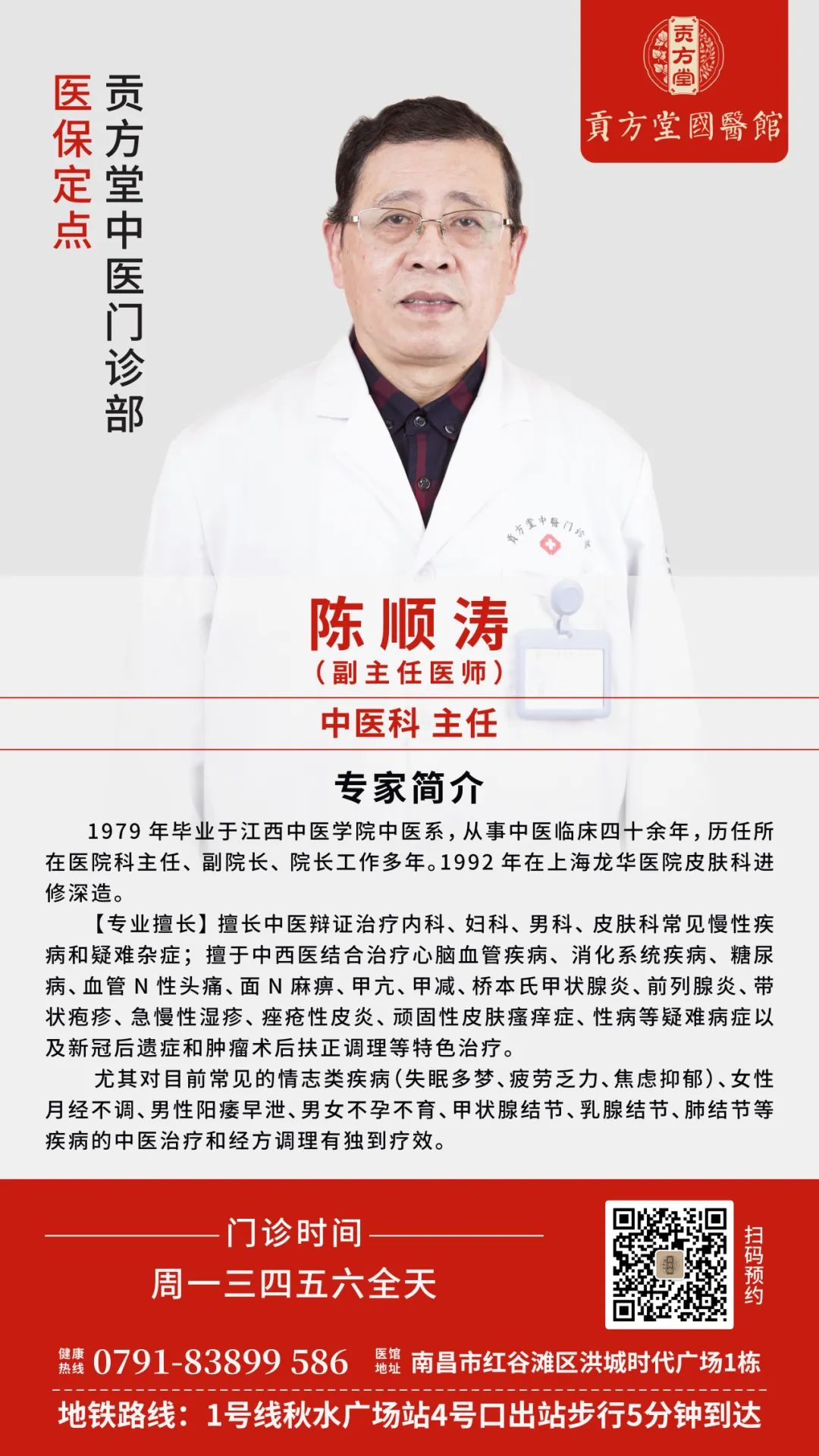

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任指出,临床上,十之七八的顽固性喉咙粘痰,根源都在‘脾虚湿盛’。很多人一味清热、消炎、吃化痰药,效果不好甚至更难受,就是因为没抓住‘健脾祛湿’这个根本!”

1.“脾为生痰之源”——脾虚湿盛是主因!(最常见)

陈老解析:“中医讲‘脾主运化’,负责把吃进去的水谷转化为精微并输布全身,同时运化水湿。若脾虚无力(如饮食不节、思虑过度、贪凉饮冷),水湿就会停聚,像‘污水池’一样,久而久之凝结成粘稠的‘痰浊’。这痰浊上泛到肺(肺为贮痰之器),肺气宣降不利,痰就最容易卡在咽喉这个‘要道’上。” 尤其在南昌湿气较重的气候环境下,此型更为高发。

典型表现:痰多色白、质地粘稠或清稀,晨起尤甚;常伴食欲差、饭后腹胀、大便溏软不成形、身体困重乏力、舌体胖大边缘有齿痕、舌苔白腻。

2.“肺为贮痰之器”——肺失宣降是通道不畅!

外感风寒或风热余邪未清,或久咳伤肺气,导致肺气壅塞,津液输布失常,聚而成痰,停于咽喉。多伴有咳嗽、胸闷。

3.“肝气郁结,痰气交阻”——情绪是催化剂!

压力大、情绪不畅导致肝气郁结,影响气机运行。气不行则津液不布,易凝结成痰;气郁化火还可能灼津为痰。痰与气互结于咽喉,形成明显的咽部异物感(梅核气),情绪波动时症状加重。

4.“肾阳不足,水泛为痰”——相对少见但需警惕!

多见于中老年或久病体弱者。肾阳亏虚,不能蒸化水液,导致寒水上泛成痰。痰液清稀量多,多伴畏寒怕冷、腰膝酸软、夜尿频多。

喉咙里总有粘痰中医怎么治疗祛除?

针对最为普遍的脾虚湿盛、痰浊内生型喉咙粘痰,陈顺涛主任在临床实践中,高度推崇并精准运用源自宋代《太平惠民和剂局方》的千古名方——二陈汤。认为此方药简力专,是“燥湿化痰、理气和中”的基础方、代表方。

二陈汤由半夏、陈皮、茯苓、甘草四味药组成,是燥湿化痰的经典方剂。

方中半夏是君药,燥湿化痰的“主力军”,尤其擅长化脾胃、肺中的湿痰、寒痰,并有降逆和胃之功,能有效消除痰阻引起的咽喉不利和恶心感。

陈皮是臣药,理气行滞的“关键”。“治痰先治气,气顺则痰消”。陈皮能行脾胃之气,消除气滞导致的腹胀,同时帮助半夏更好地燥湿化痰。

茯苓是臣药,健脾渗湿的“根本”。健脾以助运化水湿,杜绝生痰之源;渗湿利水,为已生之痰湿提供出路(从小便而解)。

甘草是佐使药,调和诸药,兼能补脾益气。

(经典用法中常加生姜、乌梅):生姜温中止呕,助半夏化痰,并制半夏之毒;乌梅收敛肺气,防燥散之药伤津。

加减妙用:

痰多粘稠难咯:加紫苏子、莱菔子、白芥子(三子养亲汤之意) 增强化痰降气之力。

腹胀、嗳气、消化不良明显:加苍术、厚朴(平胃散核心) 增强燥湿运脾,行气消胀。

气虚乏力显著(神疲、气短):加党参、白术(六君子汤结构)补气健脾,增强运化动力。

伴有咽部异物感(梅核气):合半夏厚朴汤(加厚朴、紫苏叶)行气散结,化痰利咽。

遇寒加重或痰稀白:稍加干姜、细辛 温化痰饮。

南昌湿气重/雨季:常加薏苡仁、白扁豆 增强健脾祛湿之效。

医案

患者:邹女士,38岁。

主诉:喉咙粘痰反复发作,近半年加重。每日晨起需咳吐大量白色粘痰方觉舒畅,白天痰液粘滞喉间,清嗓不断。饭后及食甜后尤其明显。

伴随症状:食欲不振,吃点就饱,腹胀如鼓;大便常年稀溏不成形;身体困重,容易疲劳。

初诊:舌淡胖,边有齿痕,苔白厚腻,脉濡滑。

诊断:脾虚湿困,痰浊内生(典型湿痰证)。

治以:

开方:二陈汤加减。

方药:姜半夏12g,陈皮10g,茯苓20g,炙甘草6g,炒苍术10g,厚朴10g(燥湿运脾,行气除胀),炒白术15g,党参15g(补气健脾,增强运化),桔梗6g(载药上行,利咽祛痰),生姜3片(温中止呕,助化痰)。7剂,水煎服,每日1剂,早晚服用。

医嘱:严格忌生冷甜腻,晚餐以粥为主,每晚热水泡脚15分钟。

二诊:服药1周后晨起痰量减少约30%,质地变稀易咳出;腹胀感明显减轻;大便稍成形。喉中异物感仍在,但清嗓次数减少。效不更方,又开了7剂。

三诊:晨起仅少量稀痰;白天喉中粘滞感显著好转,基本无需刻意清嗓;食欲改善,精神好转;舌苔变薄白。调整处方,减轻苍术、厚朴用量,加炒薏苡仁30g巩固健脾祛湿。5剂。

结果:药尽后喉咙清爽,腹胀消失,大便基本成形;精力充沛。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。