子宫肌瘤被称为女性“沉默的健康杀手”,育龄女性中每4人就有1人患病!月经异常、莫名腹痛、腰骶酸胀...这些信号背后,可能正是它在悄然生长,怎么调理会消失?

子宫肌瘤是什么原因引起的?

南昌贡方堂国医馆中医妇科医生万倩雯表示,肌瘤属中医“癥瘕”范畴,核心病机是 “气血瘀滞+脏腑失调”。

1.气滞血瘀

长期压力大、情绪抑郁 → 肝气郁结 → 气血瘀堵胞宫

表现:经前乳房胀痛、小腹刺痛、经血色暗血块多

2.寒凝血瘀

贪凉饮冷、空调直吹 → 寒邪入侵 → 血液凝滞成瘀

表现:小腹冷痛、得热则缓、经血暗紫夹血块

3.痰湿互结

肥胖、嗜甜油腻 → 脾虚生湿 → 湿聚成痰,与瘀互结

表现:白带粘稠量多、身体困重、肌瘤质地偏软

4.正气亏虚

流产史、熬夜耗伤 → 肾气不足/气血亏虚 → 无力推动气血

表现:经量暴多致贫血、腰膝酸软、面色萎黄

身体发出的警报:子宫肌瘤常见症状

肌瘤的症状与其大小、数量、生长部位密切相关,万倩雯医师提醒,以下信号需警惕:

1.月经改变(最常见):

经量增多:月经期出血量明显多于以往,甚至大出血。

经期延长:月经淋漓不尽,持续时间超过7天甚至更长。

周期缩短:月经周期变短,少于21天。

不规则出血:非经期出现阴道点滴出血或少量出血。

继发性贫血:长期月经过多导致面色苍白、乏力、头晕、心慌等贫血症状。

2.压迫症状:

尿频、尿急:肌瘤压迫膀胱。

便秘、排便困难:肌瘤压迫直肠。

下腹坠胀、腰背酸痛:肌瘤增大或位置特殊引起。

3.腹部包块:肌瘤较大时,患者可自行在下腹部摸到质硬的包块。

4.疼痛:

下腹疼痛:肌瘤发生变性(如红色变性)、蒂扭转或压迫神经时。

痛经:部分患者可出现或加重痛经。

性交痛:某些位置的肌瘤可能引起。

5.白带增多:肌瘤使宫腔面积增大或合并感染时。

6.不孕或流产:肌瘤影响宫腔形态、阻碍受精卵着床或压迫输卵管。

子宫肌瘤中医怎么调理会消失?

面对子宫肌瘤,中医并非束手无策。万倩雯医师介绍,医圣张仲景在《金匮要略》中创立的桂枝茯苓汤(丸),历经千年验证,是治疗妇人癥瘕(包括子宫肌瘤、卵巢囊肿等)的基础方和代表方。

桂枝茯苓汤由桂枝、茯苓、丹皮、桃仁、芍药五味药组成,具有活血化瘀、散结消癥的功效。

组方精妙:

桂枝:辛甘温,温通经脉,助阳化气,促进气血运行。

茯苓:甘淡平,健脾利湿,宁心安神,祛除痰湿之邪。

桃仁:苦甘平,破血行瘀,润肠通便,是消癥散结的主力。

芍药(常用赤芍):苦微寒,清热凉血,活血祛瘀,止痛。

牡丹皮:辛苦微寒,活血散瘀,清热凉血。

配伍核心:

本方以温通(桂枝)与活血(桃仁、丹皮、赤芍)为主,辅以祛湿(茯苓)。温通血脉以畅行气血,活血化瘀以消散结块,健脾利湿以杜绝痰湿再生之源。诸药合用,共奏活血化瘀、缓消癥块之效。

加减妙用:

经量过大:+ 仙鹤草30g、血余炭10g → 止血不留瘀

痛经剧烈:+ 延胡索15g、五灵脂12g → 化瘀定痛

肌瘤质硬:+ 鳖甲20g(先煎)、牡蛎30g → 软坚散结

畏寒肢冷:+ 艾叶9g、吴茱萸6g → 温经驱寒

气虚乏力:+ 黄芪30g、党参15g → 补气摄血

医案

患者:赵女士,33岁。

主诉:经量增多伴血块、痛经加重1年余,经期延长至10天,周期25天左右。自觉乏力,面色欠红润。B超提示子宫多发肌瘤,最大者约3.8cm x 3.5cm(肌壁间)。

初诊:舌质淡暗有瘀点,舌苔薄白,脉细涩。

辨证:气虚血瘀证(以血瘀为主)。

治法:活血化瘀,消癥散结,佐以益气。

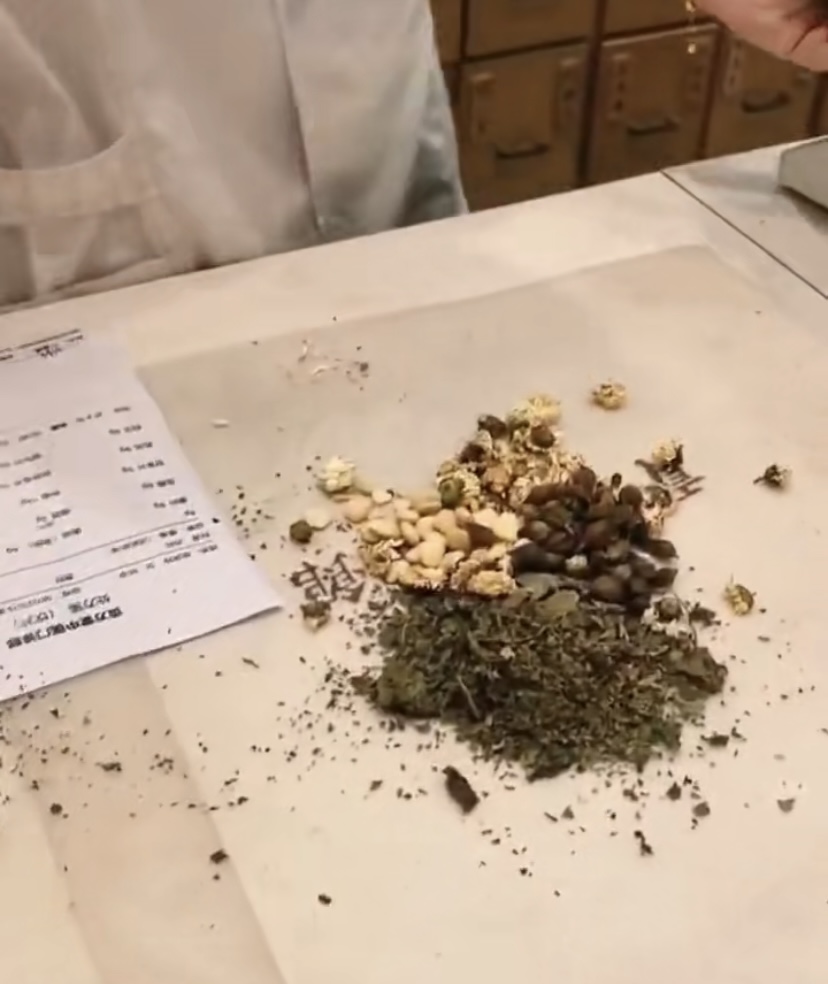

处方:桂枝茯苓汤加减:

方药:桂枝10g,茯苓15g,桃仁12g,赤芍15g,牡丹皮12g,黄芪20g,当归10g,三棱10g,莪术10g,香附10g,炙甘草6g。

煎服法:每日1剂,水煎服,早晚分服。经期停服。

结果:服药1个月后痛经明显减轻,经量较前减少,血块减少,经期缩短至7天。乏力感减轻。服药3个月后月经周期规律(28-30天),经期5-6天,经量基本恢复正常,痛经轻微。复查B超,最大肌瘤缩小至2.5cm x 2.3cm。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。