你是否感觉小腹、腰部常年冰凉,用手触摸感觉温度明显低于身体其他部位?有很多女性在月经期或经前小腹总是冷痛难忍,而且经血色黯,量少,闭经甚至不孕。以上这些其实都是“宫寒”的表现。

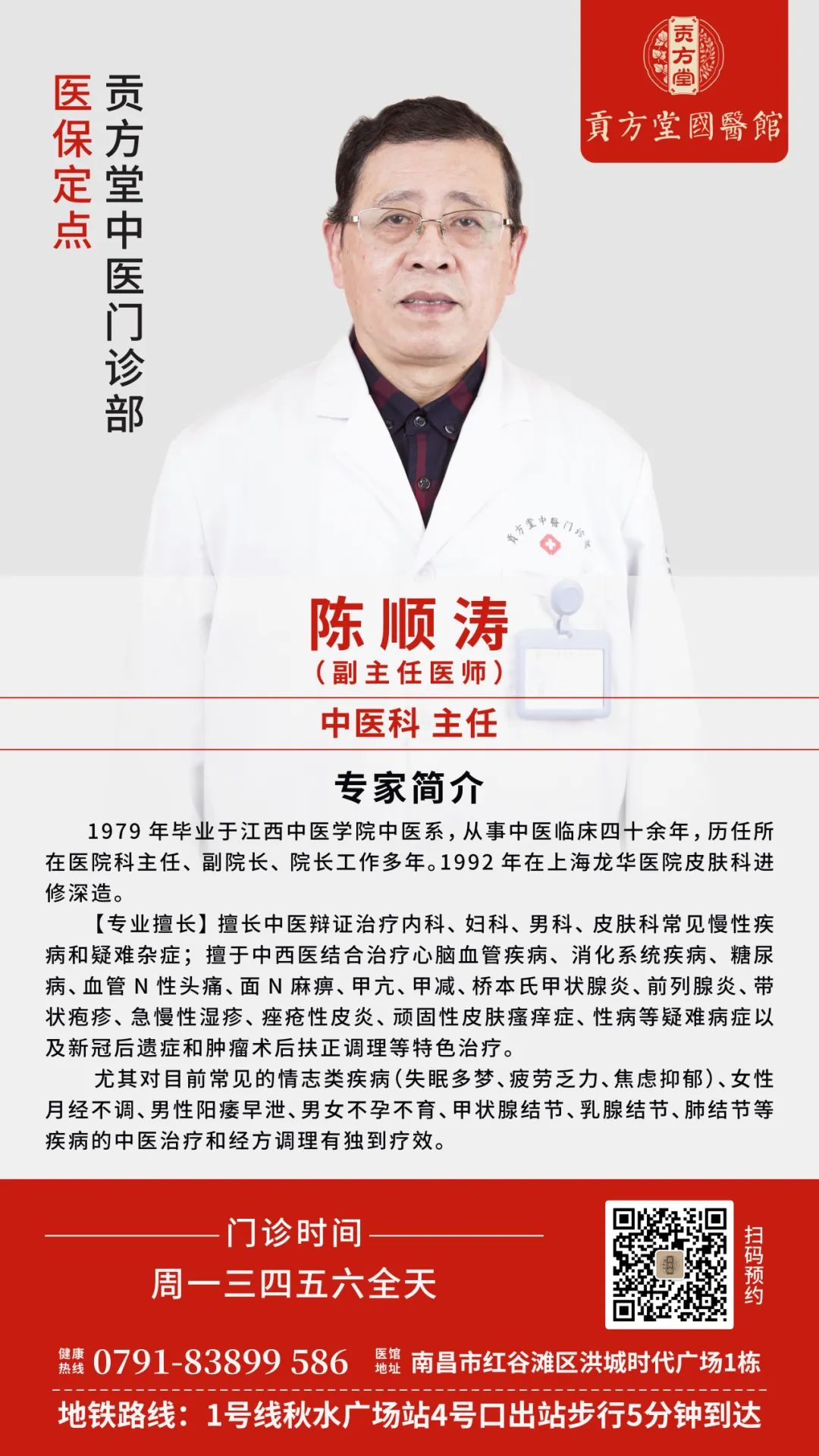

南昌贡方堂国医馆陈顺涛主任医师指出,在中医妇科领域,“宫寒”是一个高频词汇,它并非特指现代医学中的某种疾病,而是指一种常见的身体状态——女性肾阳不足,胞宫失于温煦,所出现的一系列寒性症状的统称。

为何会“宫寒”?寒气从何而来?

“宫寒”的核心病机在于肾阳虚衰,无法温暖胞宫。

先天禀赋不足: 有些人天生体质偏阳虚,阳气相对虚弱,手脚冰凉,怕冷,这在后世调养不当时更容易发展为宫寒。

后天生活习惯:

饮食寒凉: 长期、过量地摄入冰镇饮料、冰淇淋、生冷瓜果(如西瓜、火龙果等寒性水果),寒邪直接损伤脾胃阳气,继而累及肾阳。

房劳多产: 频繁的流产或生产都会耗伤人体大量的气血和阳气,若养护不当,易导致胞宫虚寒。

过度劳累或久病: “劳则气耗”,长期过度劳累会损伤脾气和肾气,久病则耗伤阳气,最终导致阳虚寒从内生。

“宫寒”有哪些表现?你中了几条?

痛经: 月经期或经前小腹冷痛难忍,得热(如热水袋敷敷)则缓解。

经血异常: 经血色黯,有大量血块,经期推迟,量少甚至闭经。

经期伴随症: 伴有面色苍白、恶心呕吐、腹泻、腰膝酸冷等。

孕育方面: 难以怀孕,或怀孕后易出现胎停育、流产。

局部感受: 小腹、腰部常年感觉冰凉、发胖,用手触摸感觉温度明显低于身体其他部位。

舌苔脉象: 舌质淡嫩,苔白滑;脉沉迟或紧。

“宫寒”该如何调理?

调理宫寒的原则是 “温肾助阳,暖宫散寒”。以下为常用经典方:

艾附暖宫丸(《仁斋直指方》)

功效: 理气补血,暖宫调经。是治疗宫寒的代表方剂。

适用: 血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经、腰膝冷痛等。

温经汤(《金匮要略》)

功效: 温经散寒,养血祛瘀。被誉为“妇科圣方”,力量较全面。

适用: 冲任虚寒、瘀血阻滞所致的月经后期、量少、痛经、甚至久不受孕。

右归丸(《景岳全书》)

功效: 温补肾阳,填精止遗。从根本补充肾阳,适用于阳虚严重的宫寒。

适用: 肾阳不足,命门火衰所致的腰膝酸冷、精神不振、畏寒怕冷、宫寒不孕。

生活方式与饮食调理

避寒就温: 注意保暖,尤其腰腹部、背部和足下。避免淋雨、涉水,夏日空调房内备好披肩、外套,不坐冷板凳。

饮食忌宜:

忌: 所有冰镇冷饮、寒性食物(如西瓜、梨、绿豆、苦瓜等)。从冰箱拿出的食物需放置至室温或加热后食用。

宜: 多食温阳暖身的食物,如羊肉、牛肉、韭菜、核桃、桂圆、红枣、生姜、红糖等。日常可多喝红糖姜枣茶,驱寒暖宫效果佳。

艾灸疗法: 艾灸是补充阳气、驱散寒邪最直接有效的方法。常用穴位:关元穴(肚脐下四指)、气海穴(肚脐下两指)、神阙穴(肚脐)、命门穴(后腰与肚脐相对)、足三里。每周艾灸2-3次,每次15-20分钟。

医案

患者:翟小姐,29岁

主诉:经期小腹冷痛剧烈,必须服用止痛药并用热水袋外敷方能缓解。经量少,色紫黯,多血块。平素畏寒肢冷,腰酸无力,白带清稀。

初诊:面色白,舌质淡黯,边有瘀点,苔白,脉沉细尺弱。

辨证:肾阳虚衰,寒凝血瘀。

治则:温肾暖宫,活血调经。

方药:温经汤加减。吴茱萸、桂枝、当归、川芎、白芍、丹皮、生姜、半夏、麦冬、党参、阿胶(烊化)、艾叶、菟丝子。7剂,水煎服。

反馈: 服药后感觉周身温暖,适逢月经来潮,腹痛较前减轻,血块减少。守上方加减,继续调理。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。