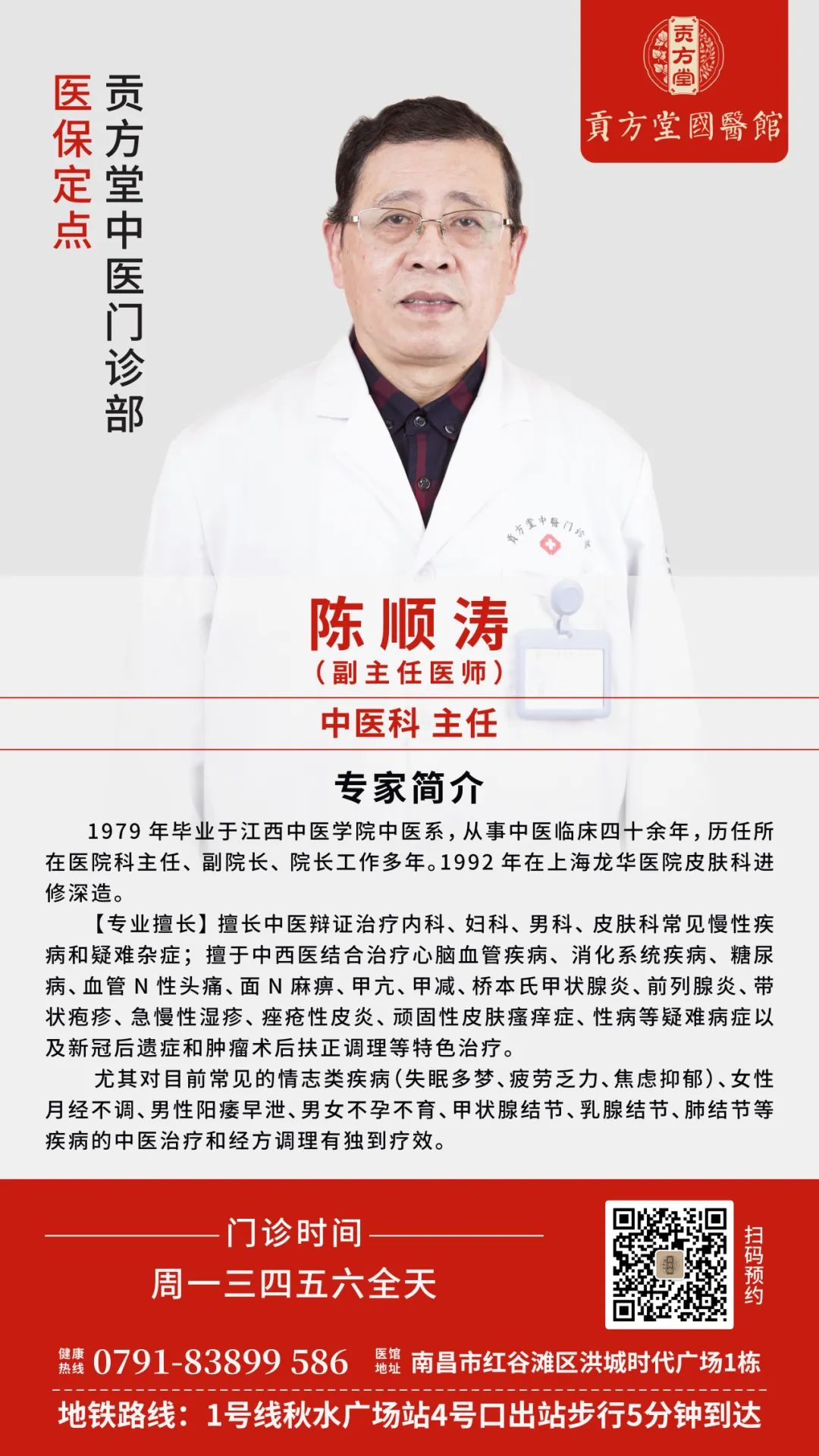

夏秋之交,很多人身体上时不时会冒出一个红、肿、热、痛的小包,俗称为“火疖子”。它虽然看似是小毛病,但那种无法言喻的疼痛感却让人坐立不安。南昌贡方堂国医馆陈顺涛主任医师指出,在中医范畴内,火疖子属于“疖”的一种,是发生在皮肤毛囊及周围组织的急性化脓性感染。其特征与中医的“阳证”疮疡完全吻合。

何为“火疖子”?

部位: 多发于头、面、颈、背、臀部等毛囊丰富、易摩擦的部位。

形态: 初起为红色、坚实的小结节,表面发热,触之疼痛。

发展: 数日内,结节逐渐增大,疼痛加剧,中央出现黄白色脓头(俗称“熟了”)。破溃排出脓液后,疼痛迅速减轻,伤口逐渐愈合。

全身症状: 严重者或多发者,可伴有发热、口干、小便黄、大便干等全身“上火”症状。

长火疖子的原因是什么?

中医认为,本病的病机核心是 “火毒” 蕴结于皮肤。这团“火毒”的来源主要有以下几个方面:

外感热邪:

暑湿热毒: 夏季气候炎热潮湿,暑热之邪侵袭人体,郁结在肌肤,不得外泄,化生为毒,发为疖肿。

不洁摩擦: 皮肤不洁,或被衣物反复摩擦,导致毛窍闭塞,气血瘀滞,郁而化热成毒。

内伤情志与饮食:

饮食不节: 这是最常见的原因。过食辛辣、油腻、煎炸、烧烤之物(如辣椒、羊肉、薯片),或大量饮酒。这些肥甘厚味会损伤脾胃,导致运化失常,积滞在体内酿成“湿热火毒”,向上熏蒸,发于肌表。

情志化火: 长期精神紧张、压力大、烦躁易怒,会导致肝气不舒,气郁化火,形成“肝火”。

脏腑积热: 素体阳盛,或长期便秘,肺胃蕴热,火热内生。一旦遇到诱因,便循经外发。

中医如何治疗火疖子?

治疗以 “清热泻火,解毒消肿” 为基本原则,根据病程分期和病邪位置,分内治、外治两种方法。

外治法:

初起(未化脓): 外用金黄膏、玉露膏敷贴,或新鲜的蒲公英、马齿苋、芙蓉花叶捣烂外敷,以促其消散。

成脓期(已化脓): 当疖子中央变软,出现明显波动感时,应及时切开排脓,让邪有出路。之后用 九一丹 或 八二丹 药线引流,外盖金黄膏,至脓尽。

溃后期: 脓液排尽后,改用生肌散、白玉膏外敷,促进伤口愈合。

中药内服:

今天陈医师给大家推荐一款经典方:五味消毒饮。本方是治疗疔疮疖肿的“王牌”方剂,出自《医宗金鉴》,功专力宏,直清火毒。

来源: 《医宗金鉴》

主治: 各种火毒结聚的痈疮疖肿。初起局部红肿热痛,或发热恶寒,舌红苔黄,脉数。

组方与方义:

君药:金银花(15-30g) - 清热解毒,疏散风热,为治一切内痈外疡之要药。其性芳香,能透热达表。

臣药:野菊花(15g) - 清热解毒之力强,尤善治疗毒疔疮,是“疔疮要药”。

佐药:

蒲公英(15-30g) - 清热解毒,消肿散结,利湿通淋,善治乳痈及各种疮疡。

紫花地丁(15g) - 清热解毒,凉血消肿,力专解疔毒。

紫背天葵(9g) - 清热解毒,活血消肿,能消痰火。

使药: 无特定使药,全方五味药,药力精专,共奏清热解毒、消散疔疮之功。

方解点睛: 本方集五种清热解毒之力强大的草药于一方,如同一支精锐的特种部队,直捣黄龙,清解凝聚于局部的火毒。五味药协同作用,效力倍增。

现代应用与加减:

本方常用于毛囊炎、疖、痈、蜂窝织炎等急性化脓性感染。

若热毒极重,可加 黄连、黄芩、栀子(即合方黄连解毒汤)。

若大便干结,可加 生大黄、芒硝 以通腑泻热。

若脓已成而不溃,可加 皂角刺、穿山甲(现多用其他代用品) 以透脓外出。

医案

患者:周先生,32岁。

主诉:后背起一红色肿块,疼痛3天。

病史:患者自述3天前熬夜吃烧烤、喝啤酒后,后背开始疼痛,出现一红色硬结,逐渐增大,疼痛加剧,触碰时痛甚,影响睡眠。自觉口干、小便黄,大便2日未行。

查体:后背近肩胛处可见一约3cm×3cm大小红色肿块,质地坚硬,触之灼热,中央未见脓头。舌质红,苔黄厚,脉滑数。

辨证:热毒蕴结,腑气不通。

治法:清热解毒,通腑泻热。

方药:五味消毒饮合大黄黄连泻心汤加减。3剂,每日1剂,水煎服。

反馈: 服药1剂后大便得通,3剂后背部肿痛大减,肿块明显缩小、变软。口干、尿黄症状改善。原方去生大黄,加连翘15g巩固疗效,再服3剂后痊愈。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。