在快节奏的当今社会,很多女性每个月的那几天仿佛就像在“渡劫”,小腹疼得像是被拧成了麻花,一会儿冰凉,一会儿坠胀,严重时只能蜷在床上,靠热水袋和止痛药“续命”,严重影响正常工作和生活!到底怎样才能从根源上告别痛经呢?

痛经的常见原因有哪些?

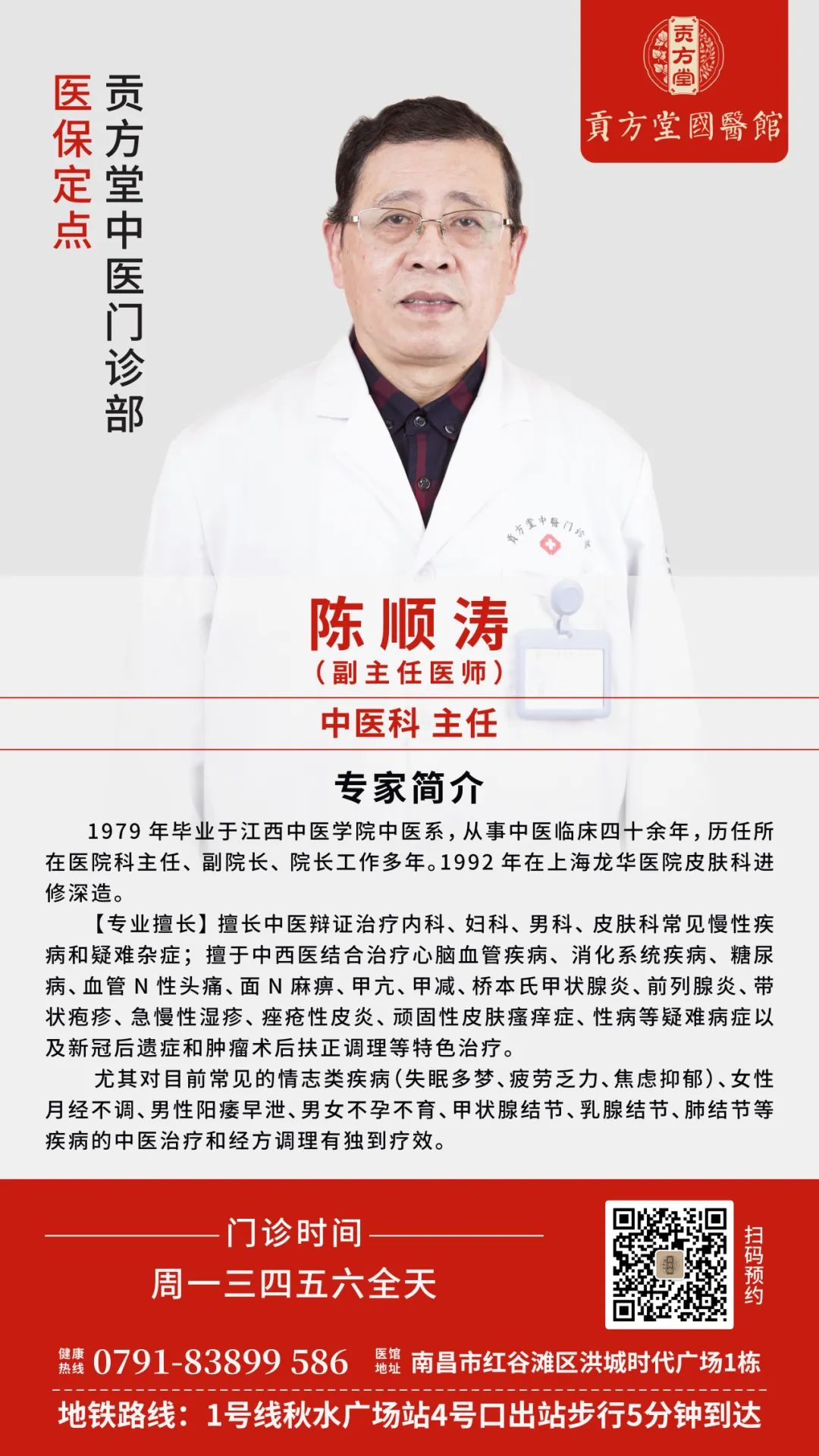

南昌贡方堂国医馆陈顺涛主任医师指出,痛经,是指女性在经期或其前后出现周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚则剧痛至昏厥者。中医称之为“经行腹痛”,认为其根本病机在于 “不通则痛” 或 “不荣则痛” 。

痛经主要分为两大类:实证和虚证。

实证:不通则痛(疼痛多在经前或经期)

气滞血瘀:因情绪压力导致气血堵塞。表现为小腹胀痛、经血暗紫有块,块下痛减。

寒凝血瘀:因受寒或贪食生冷导致血液凝滞。表现为小腹冷痛、得热缓解、怕冷肢凉。

虚证:不荣则痛(疼痛多在经期或经后)

气血虚弱:因体质虚弱气血亏虚,胞宫失养。表现为小腹隐痛、喜按、经血色淡质稀、乏力。

肝肾亏虚:因先天不足或久病伤肾,精血不足。表现为经后小腹空痛、腰酸、头晕耳鸣。

中医如何治疗痛经?

中医治疗痛经,绝非简单地“止痛”,而是遵循 “急则治其标,缓则治其本” 的原则,经期以缓解疼痛为主,平时则针对病因进行根本性调理。治疗总则:调理冲任气血。实证以通为主,活血化瘀,行气散寒;虚证以养为主,益气养血,滋肾填精。根据辨证分型,选用经典方剂加减,是治本的核心手段,今天陈医师给大家带来一款治疗寒凝血瘀型痛经的“王牌”方剂,少腹逐瘀汤,本方乃清代名医王清任所创。

方剂组成:

小茴香、干姜、官桂:温经散寒,通脉止痛。

当归、赤芍、川芎:养血活血,化瘀止痛。

蒲黄、五灵脂(合称“失笑散”):活血祛瘀,散结止痛,是治疗瘀血疼痛的要药。

延胡索:行气活血,为止痛良药。(使药)

没药、赤芍:助其活血化瘀之力。

配伍精妙:

本方集温经散寒与活血化瘀于一体。用辛热之品扫除胞宫之寒,使血液得以温运;再用一派活血化瘀之药,攻逐因寒而凝的瘀血。寒邪得散,瘀血得化,气血通畅,则疼痛自止。此方完美体现了“寒者热之”、“结者散之”、“不通则通之”的治疗思想。

医案

患者:徐女士,36岁,白领。

主诉:经行小腹冷痛3年,近半年加重。

现病史:自初潮起即有痛经,平素喜食冷饮、冰激凌。近半年因工作压力大,痛经加剧。每次月经第一天小腹冷痛难忍,需服用止痛药,热敷后可稍缓解。经量少,色紫暗,有大量血块。伴有怕冷,手足不温。

查体:面色苍白,手足冰凉。小腹按之凉,拒按。舌质暗,边有瘀点,苔白,脉沉紧。

诊断:痛经(寒凝血瘀证)。

治疗:中药:予以少腹逐瘀汤加味。处方:小茴香6g,干姜6g,官桂5g,当归12g,川芎9g,赤芍10g,生蒲黄9g(包煎),五灵脂9g,延胡索12g,没药6g,制附片6g(先煎)。共5剂,嘱其于经前5天开始服用。

艾灸:嘱其自行艾灸关元穴和三阴交,每日一次。

反馈:服用上方后,本次月经来潮时疼痛大为减轻,已停用止痛药。血块减少,颜色转红。继守上方,于下次经前再服5剂以巩固疗效。并严格叮嘱其戒食生冷,注意保暖。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。