你是否早上醒来总觉得身子重,爬起来都费劲;头发一天就油得贴头皮,脸上冒痘不停,连大便都黏在马桶上冲不干净……如果您正被这些问题困扰,那么很可能就是“湿气重”在作祟。

湿气重是什么引起的?

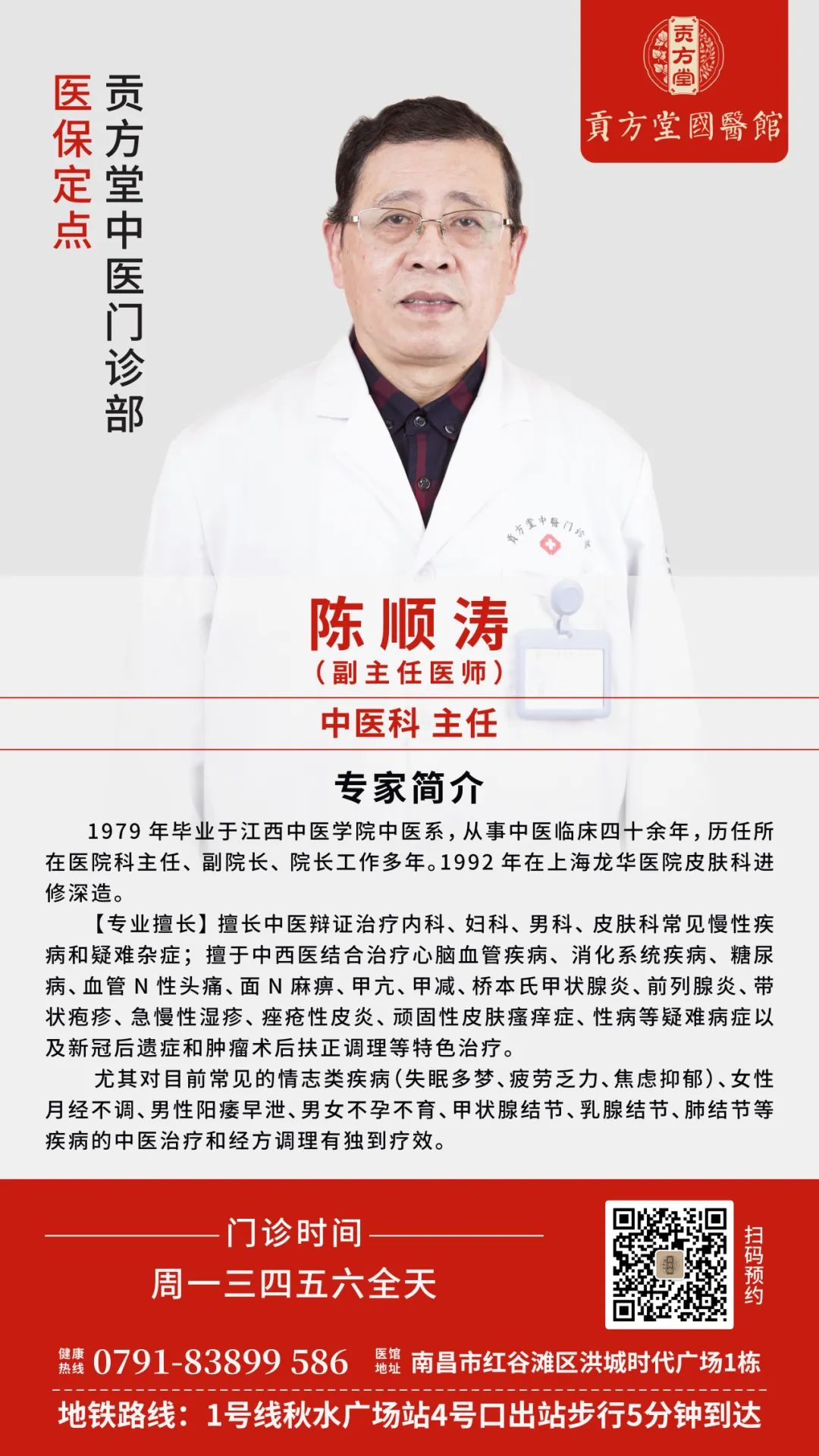

南昌贡方堂国医馆中医专家陈顺涛主任指出,从中医角度看,“湿邪重浊黏滞”,湿气重的核心病机是 “脾失运化、水湿内停”—— 脾是身体 “运化水湿的机器”,一旦脾的功能变弱,水湿无法正常代谢,就会在体内堆积,形成湿气。而现代人的很多习惯,正好在 “削弱脾功能”,让湿气有机可乘。

一是饮食不忌—— 贪喝冰奶茶、冰啤酒,常年吃生冷水果、凉拌菜,或顿顿离不开油腻、甜腻食物(比如蛋糕、油炸串),会直接损伤脾阳,让脾运化水湿的能力下降;

二是环境与作息—— 长期待在空调房(尤其是对着空调吹),湿气会从皮肤侵入体内;熬夜、久坐不动则会让气血循环变慢,水湿无法通过代谢排出,慢慢在体内堆积;

三是情绪压力—— 长期焦虑、思虑过多,会 “耗伤脾气”,就像让脾这个 “机器” 没了动力,水湿自然排不出去。

湿气重有哪些症状表现?

看形体:面部、头发爱出油,容易水肿,特别是眼袋和下肢。

感身体:总感觉身体困重,像被湿布包裹着,四肢乏力,懒得活动。

查舌象:舌体胖大,边缘有齿痕,舌苔白厚或黄腻(白为寒湿,黄为湿热)。

察二便:大便不成形,黏腻,容易粘在马桶上,不易冲净;小便混浊。

闻口气:口中黏腻,感觉不清爽,甚至口甜、口苦。

湿气重的人怎么排湿?

很多人祛湿只盯着‘排’,却忽略了‘补脾’这个根本。” 陈顺涛主任强调,他常用的苓桂术甘汤出自《伤寒论》,是“健脾祛湿、温阳化饮”的经典方,正好针对湿气重“脾虚 + 湿盛”的核心问题。

苓桂术甘汤由茯苓、桂枝、白术、甘草组成。

方中茯苓是“祛湿主力”,能健脾利湿,把体内多余的水湿通过尿液排出;桂枝温阳化气,像给脾“加把火”,增强脾运化水湿的能力;白术健脾益气,帮脾“恢复动力”;甘草调和诸药,让全方药性温和不刺激。全方既不猛排湿气伤脾胃,又能从根源补脾,做到“祛湿不耗气、健脾不生湿”,避免湿气反复。

加减妙用:若湿气重导致腹胀、大便黏,会加藿香、佩兰理气祛湿;若伴有头晕(湿气蒙住头窍),会加泽泻、陈皮清利头目;若皮肤长湿疹,会加苦参、地肤子清热祛湿。

医案

患者:刘女士,35岁。

主诉:近一年来感觉身体异常沉重,双腿如灌铅,早晨起床困难,头目昏沉如裹。伴有脘腹胀满,食欲差,大便常年不成形,日行2-3次。平素畏寒怕冷,四肢不温。

初诊:面色晄白,舌质淡胖,边有齿痕,苔白滑,脉沉细。

辨证:脾阳不足,水湿内停(寒湿证)。

治法:温阳健脾,利水渗湿。

方药:苓桂术甘汤加减。

处方:茯苓15g,桂枝10g,炒白术12g,炙甘草6g,干姜6g,党参10g。7剂,每日1剂,水煎服,早晚服用。

二诊:服药一周后,刘女士欣喜反馈,身体沉重感大为减轻,头脑清醒许多,腹胀改善,大便已能成形。陈主任守原方,微调剂量,嘱其再服14剂以巩固疗效。

结果:精神状态良好,畏寒、便溏等症状基本消失。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。