总是感觉浑身乏力、畏寒怕冷、情绪低落,甚至体重莫名增加、浮肿、记忆力下降、心悸?当心,这可能是甲状腺功能减退(简称“甲减”)在悄悄作祟。

甲减是什么原因引起的?

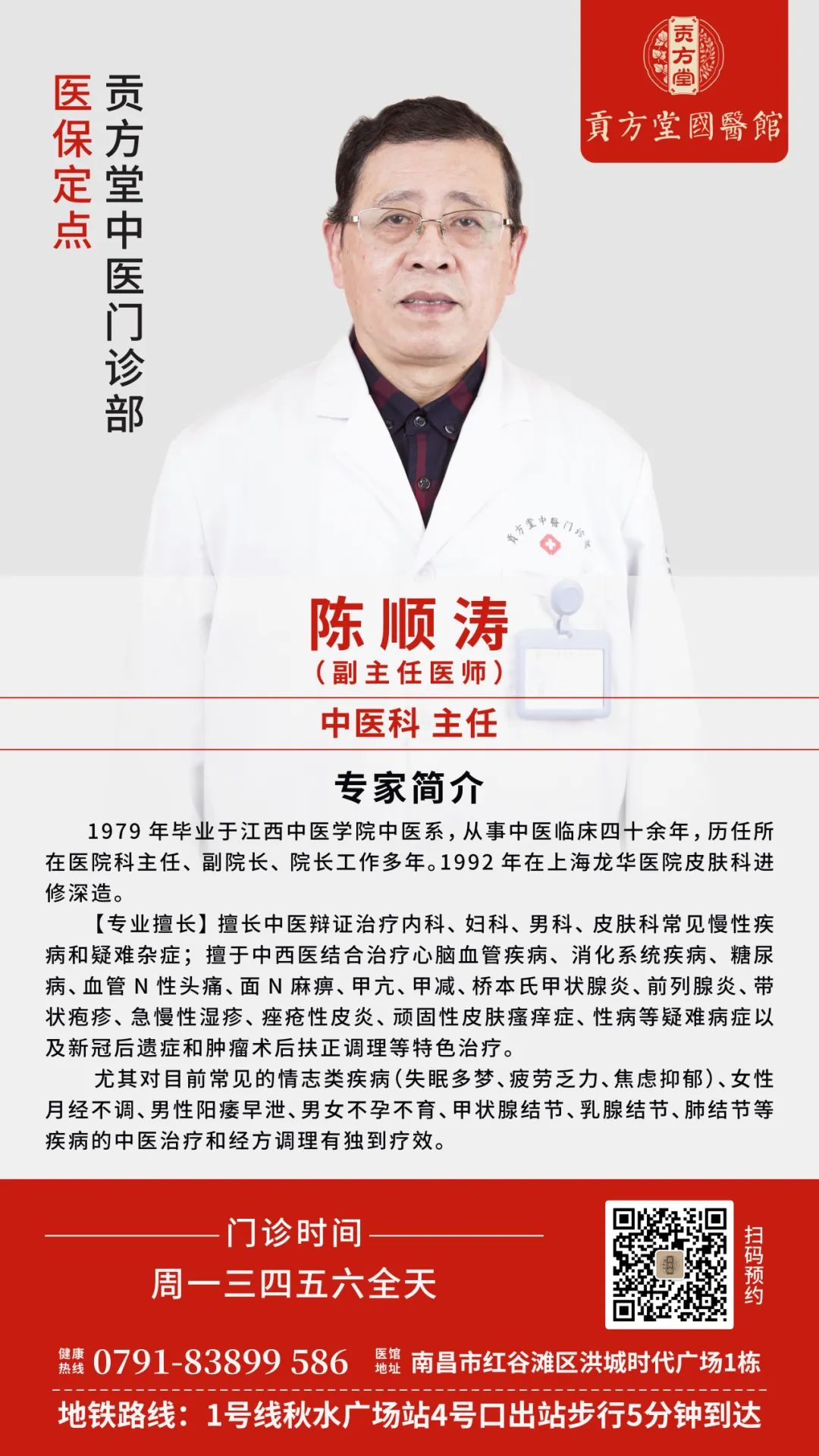

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任指出,甲减在中医属“虚劳”“水肿”范畴,其形成与三大因素密切相关。

1. 肾阳亏虚——生命之火不旺

“肾为先天之本”,肾中阳气是人体生命活动的原动力。先天不足、年老体衰或久病耗损,都会导致肾阳虚弱,犹如灶中之火微弱,无法温煦全身。

2. 脾失健运——后天滋养不足

长期饮食不节、过食生冷会损伤脾阳。脾阳不振则运化失常,既不能化生充足气血,又会导致水湿停聚,形成“虚胖”体质。

3. 情志内伤——肝气郁结化火

长期压力、焦虑等不良情绪会影响肝的疏泄功能,进而损伤脾土,耗伤阳气,形成恶性循环。

甲减的典型症状是什么?

1.怕冷畏寒:最典型症状之一,即使在温暖环境下,也比旁人穿得多,手脚冰凉难捂热;

2.代谢变慢:体重莫名增加(尤其腰腹部位),即使控制饮食、运动,减重也很困难;

3.精神状态差:长期疲劳、没力气,不想说话、不想动,甚至连简单的家务都觉得累;

4.记忆力下降:注意力不集中,记不住事,比如刚说的话、刚做的事转眼就忘;

5.内分泌紊乱:女性月经推迟、量少、痛经加重,甚至闭经;男性可能出现性欲减退、精力差;

6.皮肤毛发问题:皮肤干燥、粗糙,容易脱皮,头发变脆、掉发多,眉毛外侧可能变稀疏;

7.消化变慢:食欲下降,却容易腹胀、便秘,好几天才排便一次;

8.情绪低落:莫名烦躁或抑郁,对以前喜欢的事没兴趣,甚至有 “不想活” 的消极想法(长期甲减可能影响情绪调节)。

甲减吃什么中药好得快?

针对甲减“脾肾阳虚,水湿内停”的核心病机,证型(表现为怕冷、乏力、水肿、大便稀、舌淡胖有齿痕),陈顺涛主任常选用《伤寒论》中的“真武汤”辨证调理。这方看似简单,却能精准补阳气、利水湿,从根源改善甲减不适。

真武汤由茯苓、芍药、生姜、附子、白术5味药组成。

方中附子是温补肾阳的 “核心药”,能驱散体内寒气,让肾阳像 “小火炉” 一样温暖全身,改善怕冷、手脚凉 —— 注意:附子需经过炮制(降低毒性),且必须在医师指导下使用,不可自行抓药;

白术健脾燥湿,帮脾胃 “运化” 水湿,减少水肿、腹胀,同时改善因脾虚导致的乏力、食欲差;

茯苓利水渗湿,和白术搭配,既能把体内多余的水湿排出去(缓解水肿),又能补脾胃,不让湿气反复生成;

生姜温胃散寒,辅助附子温阳,还能制约附子的药性,让方剂更温和;

芍药(白芍)养血柔肝,既能平衡附子、生姜的 “温燥”,避免上火,又能改善因气血不足导致的月经少、头晕。

陈顺涛主任解释,甲减的调理不是 “单纯补阳”,而是 “温阳 + 健脾 + 利水” 结合:肾阳足了,身体代谢能起来;脾胃好了,能生成气血、排出湿气;水湿去了,水肿、乏力会减轻 —— 三者相辅相成,才能让身体从 “怕冷、没劲儿” 的状态慢慢恢复。

加减妙用:若甲减患者同时有 “口干、上火、舌红” 等阴虚症状,或湿气重但阳气不虚,需加减药物(如加麦冬、泽泻)。

医案

患者:张女士,36岁。

主诉:因持续怕冷、疲劳就诊。手脚冰凉,下班回家倒头就睡,还总觉得累;体重 1 年涨了 12 斤,腰腹明显变粗;月经从 28 天推迟到 35-40 天,量少色淡;查甲状腺功能:TSH 6.8mIU/L(正常范围 0.27-4.2),FT3、FT4 略低。

初诊:舌淡胖、有齿痕,舌苔白腻,脉沉细。

辨证:脾肾阳虚证。

开方:真武汤甲减。

方药:制附子 6g、白术 15g、茯苓 15g、生姜 3 片、白芍 12g、当归 10g(养血调经)、山药 15g(健脾),14剂,每日1剂,水煎分早晚2次温服。

生活:避免吃冰饮、凉菜,每晚用艾叶煮水泡脚 15 分钟(温通经络);每天快走 30 分钟(适度运动助阳气)。

二诊:2周后手脚冰凉明显改善,晚上泡脚后能暖到凌晨,疲劳感减轻。守方再进14剂以巩固疗效。

三诊:4周后月经按时来潮,量比之前多,舌苔齿痕变浅;复查 TSH 降至 4.1mIU/L,遵医嘱将优甲乐减为 1/4 片;稍微调整药方,续服14剂。

四诊:怕冷、乏力基本消失,体重减轻4斤,腰腹变松;TSH 3.2mIU/L(恢复正常),停服优甲乐。继续用中药巩固2周。

结果:甲减症状未复发,甲状腺功能稳定。