脚趾缝瘙痒、脱皮、糜烂,甚至渗出黏糊糊的液体,散发出难闻的气味...这恼人的脚气让无数人苦不堪言!用什么药好得快?

脚气缠身,根源何在?中医视角深度解析

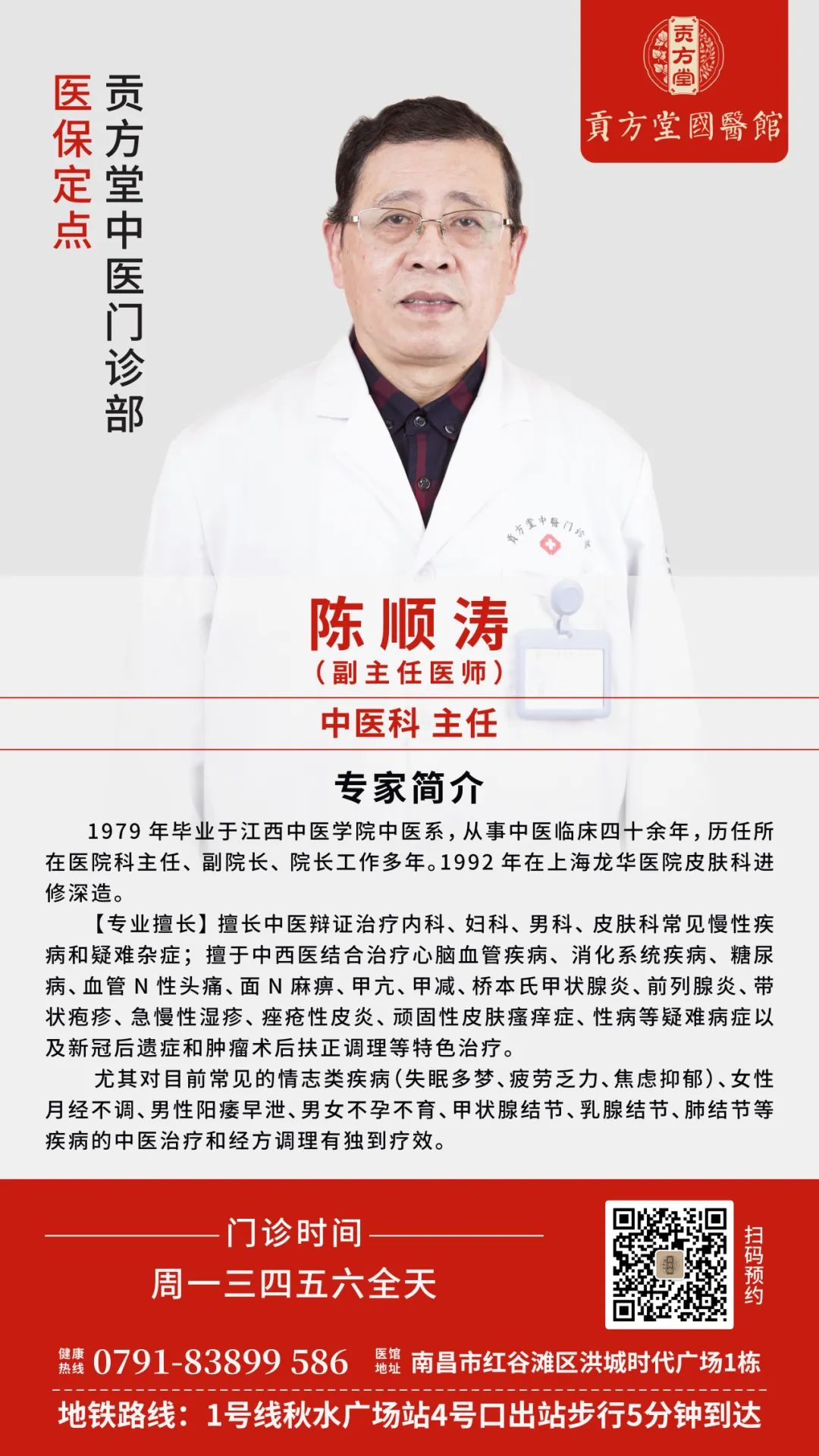

脚气,现代医学明确其元凶是真菌感染(主要是皮肤癣菌)。这些“不速之客”尤其喜欢温暖、潮湿、密闭的环境,比如我们穿着鞋袜的双脚。然而,中医认为,真菌之所以能乘虚而入并肆虐,往往与人体内在的“土壤”环境失衡密切相关。南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任指出,糜烂型脚气的发生,核心病机在于以下几点。

1.湿热下注:这是最主要的原因。长期饮食不节(过食辛辣肥甘厚腻、饮酒),或脾胃运化功能失调,导致体内湿热内生。湿性趋下,热邪熏蒸,湿热之邪流注于足部肌肤,为真菌提供了绝佳的滋生温床。表现为脚部多汗、黏腻、瘙痒剧烈、糜烂渗出、甚至红肿。

2.脾虚湿盛:脾气虚弱,运化水湿无力,导致湿浊内停。湿浊困阻,同样容易下注足部,表现为脚部皮肤浸渍发白、绵软无力感、渗出清稀或粘液。

3.外感湿毒(虫邪):直接接触被真菌污染的鞋袜、毛巾、公共浴室地板等,外界的“湿毒虫邪”(即现代医学的真菌)侵袭足部皮肤。尤其在足部本身有湿热或湿盛环境时,更容易感染发病。

4.局部环境诱发:穿透气性差的鞋袜(如胶鞋、尼龙袜)、脚部清洁不足、长时间穿湿鞋袜、与他人共用拖鞋等,这些外在因素为湿热内蕴和真菌感染提供了物理条件。

陈主任提醒:糜烂型脚气(趾缝发白、糜烂、渗液、奇痒)是湿热蕴毒炽盛的表现,不及时处理易继发感染,甚至引发丹毒(“流火”)!

糜烂型脚气用什么药好得快?

针对湿热毒盛导致的糜烂、渗液、瘙痒,陈顺涛主任推荐外治良方——苦参黄柏汤。此方集清热燥湿、解毒杀虫、收敛止痒于一体,直达病所,见效显著。

组方精妙:

苦参:清热燥湿之王,杀虫止痒力强

黄柏:泻火解毒,专清下焦湿热

白鲜皮:祛风解毒,燥湿止痒

地肤子:利尿清湿热,善除皮肤瘙痒

蛇床子:温肾燥湿,杀虫止痒

苍术:健脾燥湿,切断湿热之源

土茯苓:解毒除湿,通利关节

明矾(枯矾):收湿敛疮,止血杀虫(糜烂渗液关键药!)

【功效】

强力清热燥湿,消除真菌温床

解毒杀虫,直击致病根源

收敛燥湿,速愈糜烂渗液创面

祛风止痒,迅速缓解钻心之痒

【使用方法】

将除明矾外的药材放入砂锅,加清水约2000ml-3000ml,浸泡30分钟。

大火煮沸后,转小火煎煮20-25分钟。

关火前5分钟加入明矾搅匀溶解。

滤出药液,倒入足浴盆中,待温度降至温热(约40℃),避免烫伤。

浸泡双足20-25分钟。浸泡后用干净毛巾轻轻吸干,尤其是趾缝!

每日1-2次,建议睡前使用效果更佳。7天为一疗程,症状消退后建议巩固3天。

医案

患者:周先生,29岁。

病史:双足3、4趾缝反复糜烂、渗液、瘙痒3年余,夏季加重。曾用多种药膏,好转即停,很快复发。就诊时趾缝皮肤浸渍发白,大面积糜烂伴黄色渗液,行走疼痛,气味浓重。自述“痒得钻心,晚上睡不好”。

初诊:舌质红,舌苔薄黄,脉滑数。

诊断:糜烂型脚气(湿热下注,湿毒蕴肤)。

治疗:

外用:苦参黄柏汤 每日浸泡2次(晨起、睡前)。

医嘱:穿透气鞋袜,忌食啤酒烧烤。

结果:3天后渗液明显减少,瘙痒减轻过半,糜烂面开始收敛。7天(1疗程):糜烂面基本干燥结痂,无渗液,偶有轻微痒感。续用1周:痂皮脱落,露出新生皮肤,行走无痛,异味消失。随访半年未复发。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。