孩子感冒咳嗽1个月反反复复,喂药像打仗?雾化哭到撕心裂肺!2岁以下儿童用药受限,抗生素越用体质越差…除了吃药打针,还有什么温和有效的办法?

儿童反复咳嗽,根源在哪里?

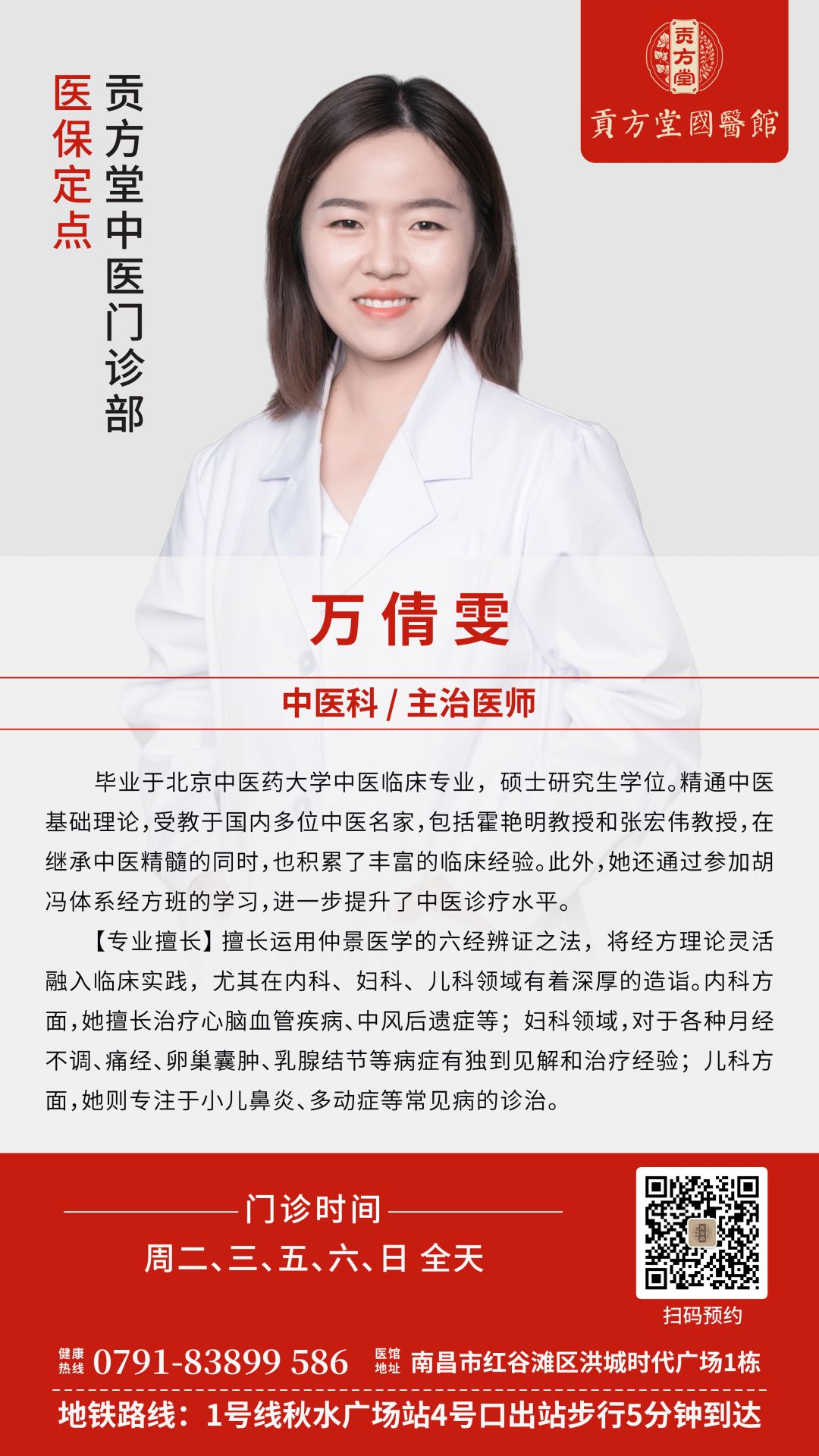

2岁左右幼儿脏腑娇嫩,免疫力还在建设中,是呼吸道问题的“高发人群”。南昌贡方堂国医馆中医儿科医生万倩雯指出,反复咳嗽常见原因有:

外感余邪未清: 感冒发烧好了,但体内的风邪、寒邪或热邪没有完全清除干净,潜伏在肺系,稍有风吹草动(如受凉、积食)就引发咳嗽。

脾胃功能失调(关键因素): “小儿脾常不足”。喂养不当(过饱、过食生冷甜腻)、积食,容易生痰湿。痰湿上犯于肺,就成了咳嗽的“原材料”,导致咳嗽缠绵难愈,痰音明显。

过敏体质影响: 部分宝宝是过敏体质,接触过敏原(尘螨、花粉、冷空气、某些食物)或患有过敏性鼻炎,鼻涕倒流刺激咽喉,也表现为反复咳嗽(尤其晨起、睡前或活动后)。

环境刺激: 二手烟、空气干燥或污染、室内尘螨等也会持续刺激呼吸道。

外治有妙招:穴位贴敷+中药泡脚,不吃药也止咳!

针对喂药困难、惧怕打针的幼儿,万倩雯医生特别推荐中药穴位贴敷联合中药泡脚的外治疗法,直达病所,安全有效,孩子接受度高。

疗法一:中药穴位贴敷——精准给药,透皮吸收

原理: 将特制的中药药粉/药膏贴敷于特定穴位,通过皮肤吸收和经络传导,发挥宣肺止咳、化痰平喘、健脾和胃等功效。避免药物经胃肠吸收和肝脏首过效应,减少副作用。

常用穴位(需医师辨证选取):

天突穴(颈部): 利咽降气止咳。

膻中穴(两乳头连线中点): 宽胸理气,化痰止咳。

肺俞穴(背部): 补益肺气,止咳化痰。

神阙穴(肚脐): 温中健脾,化湿祛痰(尤其适合脾胃虚弱、痰湿咳嗽)。

万医生常用药物(示例,具体需辨证):

风寒咳嗽: 麻黄、细辛、白芥子、生姜汁等(温肺散寒)。

风热/痰热咳嗽: 黄芩、鱼腥草、川贝母、冰片等(清热化痰)。

痰湿/脾虚咳嗽: 半夏、陈皮、茯苓、炒白术、莱菔子等(健脾化痰)。

优势:

无痛无创,孩子易接受。

作用直接,起效较快(尤其对咳喘、痰多)。

可在家操作(家长需在医师指导下学会取穴和贴敷)。

配合内服,效果更佳。

疗法二:中药泡脚——温通经络,引热下行

原理: 双足是经络汇聚之处(尤其足三阴经起于此)。通过温热药液浸泡,刺激足部穴位和反射区,可温散寒邪、疏通经络、引肺经/上焦之热下行,帮助化痰止咳,改善睡眠。温水本身也能放松身心。

万医生推荐基础泡脚方(需根据咳嗽类型调整):

通用方(温和疏通): 艾叶10g, 紫苏叶10g, 生姜5片(或干姜10g), 陈皮10g。

风寒咳嗽: 上方可加荆芥10g, 防风10g。

痰多咳嗽: 可加法半夏10g, 茯苓15g。

内热明显(需谨慎,遵医嘱): 可加少量金银花10g, 连翘10g(不宜久泡)。

操作要点:

药材冷水浸泡15分钟,煮沸后转小火煮10-15分钟,滤出药液。

加入适量温水,调至合适温度(38-40℃,大人手腕内侧试温不烫)。

水量没过宝宝脚踝(三阴交穴附近)。

浸泡时间:10-15分钟,微微出汗即可,避免大汗。

最佳时间:睡前1小时,有助于安眠止咳。

泡完擦干,穿好袜子保暖。

优势:

操作简单,居家易行。

温通效果明显,孩子感觉舒适。

辅助发汗解表(风寒初期),安神助眠(咳嗽影响睡眠时)。

与贴敷协同增效。

医案

患儿:2岁儿童。

主诉: 反复咳嗽近2个月,时好时坏。感冒后遗留咳嗽,晨起、夜间及活动后加重,痰声明显但不易咳出。曾服多种止咳药水效果不佳,孩子极度抗拒吃药,打针困难。食欲欠佳,大便偏稀。

初诊: 咽稍红,听诊双肺呼吸音粗,未闻及明显啰音。舌质淡红,苔白腻。

诊断: 小儿咳嗽,脾虚痰湿蕴肺。

治疗方案:

中药穴位贴敷:

穴位:双侧肺俞穴、膻中穴、神阙穴。

药物:以健脾化痰、宣肺止咳为主(含陈皮、半夏、茯苓、炒白术、白芥子等打粉,姜汁调糊)。

用法:每晚睡前贴敷4-6小时,次日晨起揭掉。连续5天。

中药泡脚:

方药:艾叶10g, 紫苏叶10g, 生姜5片, 陈皮10g, 茯苓15g。

用法:每晚煮水泡脚10-15分钟,水温38-40℃。连续7天。

结果:第2天家长反馈夜间咳嗽次数减少,睡眠稍安稳。贴敷处皮肤无异常。第5天晨起和夜间咳嗽明显减轻,痰声减少。食欲有所改善。第7天咳嗽基本消失,仅偶尔活动后轻咳一两声。大便成形。家长欣喜不已。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。