月经是女性健康的‘晴雨表’。如果出现月经不调,比如月经推后、月经量少、颜色淡……这些信号可别忽视!

月经不调量少是什么原因引起的?

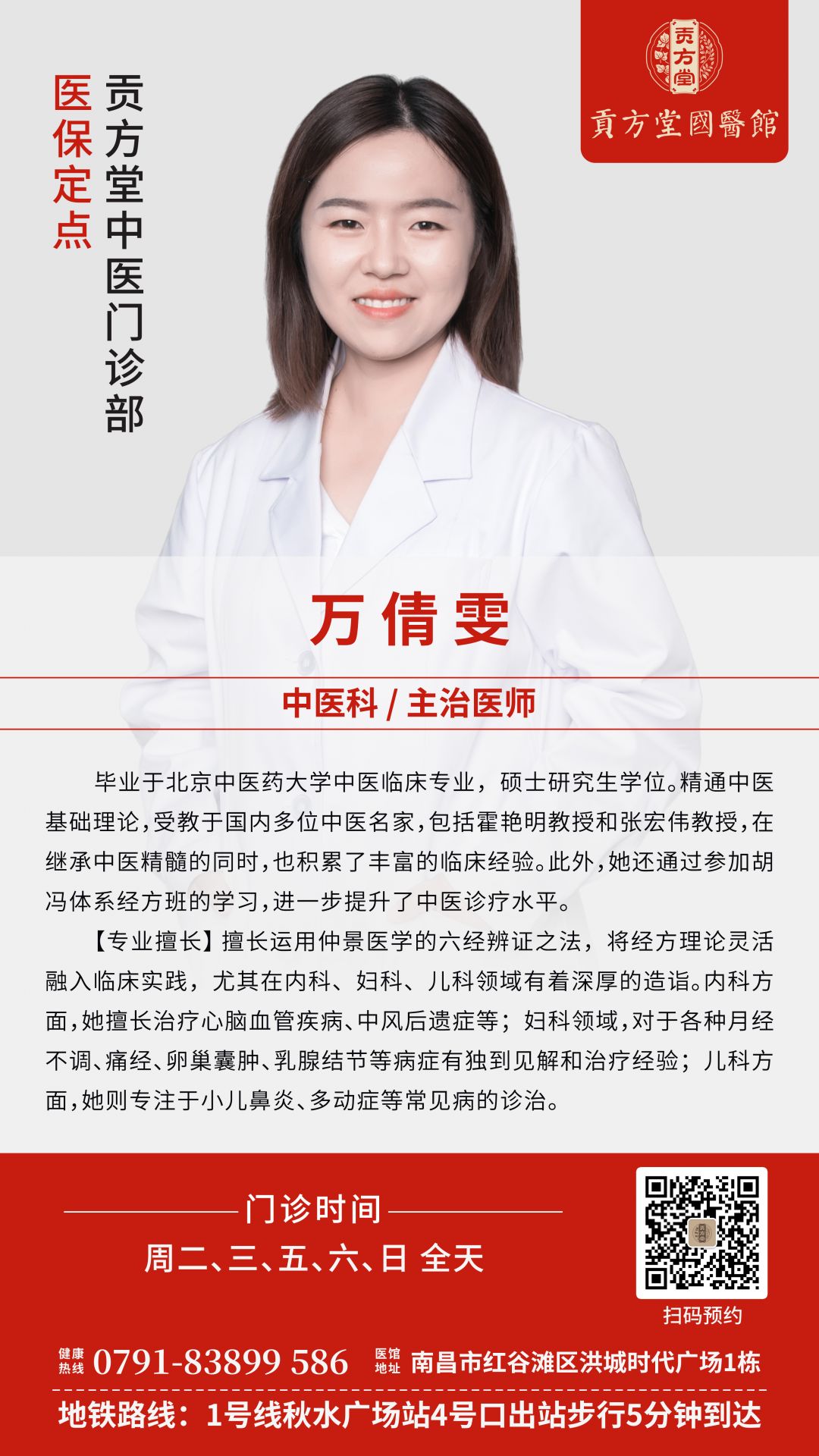

南昌贡方堂国医馆中医妇科医生万倩雯指出,中医认为“女子以血为本,以气为用”。月经是气血作用于胞宫(子宫)的产物。经量过少,色淡质稀,多与“虚”、“瘀”、“滞”相关。

1.气血两虚(最常见):

成因:过度劳累、思虑伤脾、饮食不节(如过度节食)、久病耗伤、产后失养等。

表现:经量少甚至点滴即净,色淡质稀如水,周期可能延后。常伴面色苍白或萎黄、头晕眼花、心悸气短、神疲乏力、唇甲色淡、舌淡苔薄白、脉细弱。

机理:气不足则推动无力,血不足则经血无源,胞宫失养,内膜生长不良。

2.肾精亏虚:

成因:先天禀赋不足、房劳多产、久病及肾、过度耗损等。

表现:经量过少,色淡黯或质稀,腰膝酸软,头晕耳鸣,性欲减退,或有潮热盗汗(肾阴虚),或畏寒肢冷(肾阳虚),舌淡苔薄,脉沉细。

机理:“肾主生殖”,肾藏精,精能化血。肾精亏虚,则精血不足,冲任亏虚,经血化源匮乏。

3.瘀血内阻:

成因:感受寒邪(贪凉饮冷、衣着单薄)、气滞(情志抑郁)、外伤、手术(如人流)等导致血行不畅。

表现:经量少,色紫黯有块,排出不畅,小腹刺痛拒按,血块排出后痛减,舌质紫黯或有瘀点,脉涩。

机理:瘀血阻滞冲任胞宫,新血不得归经,或阻滞经血下行通道。

4.痰湿阻滞:

成因:脾虚运化失常、过食肥甘厚味,水湿内停,聚湿成痰。

表现:经量少,色淡质粘稠,或夹杂粘液,形体肥胖,胸闷脘痞,白带量多粘腻,舌体胖大边有齿痕、苔白腻,脉滑。

机理:痰湿壅塞冲任胞宫,阻碍气血运行,影响经血生成与排出。

月经不调量少中医怎么调理效果好?

在众多证型中,气血两虚是导致月经量少的最常见原因。针对这一类型,万倩雯医生特别推崇中医宝库中的经典名方——八珍汤。

八珍汤由千古名方“四君子汤”(补气祖方:人参、白术、茯苓、炙甘草)和“四物汤”(补血祖方:熟地黄、当归、川芎、白芍)组合而成。四君子汤益气健脾,从源头促进气血生化;四物汤养血和血,直接补充亏虚之血。两方合用,气血双补,相得益彰。

调理月经量少的原理

补气生血:强大的补气作用能推动血液运行,促进脾胃运化,使气血生化有源。

养血调经:直接补充血液,滋养冲任胞宫,促进子宫内膜生长增厚,为经血提供充足物质基础。

调和营卫:改善气血运行状态,使经血得以顺畅、充足地排出。

加减妙用:若偏气虚明显(乏力、气短甚),可重用党参(或人参),或加黄芪。若偏血虚明显(面色苍白、头晕眼花甚),可重用熟地、当归,或加阿胶。若兼肾虚(腰膝酸软),常加菟丝子、杜仲、桑寄生等。若兼有轻微血瘀(经色略暗),可少量加入益母草、鸡血藤等活血不伤正之品。若兼脾虚湿盛(食欲不振、便溏),可加砂仁、陈皮理气化湿,或调整茯苓、白术用量。

医案

患者:李女士,35岁。

主诉:面色苍白,头晕乏力,心悸气短,月经量少色淡,持续半年余。

现病史:患者半年来工作压力较大,经常熬夜,饮食不规律。逐渐出现面色苍白,无光泽,头晕乏力,活动后加重,心悸气短,失眠多梦,月经量少色淡,经期延后。

舌脉:舌淡,苔薄白,脉细弱。

中医诊断:气血两虚证。

治法:益气补血。

处方:八珍汤加减。

药物组成:党参 15g,白术 10g,茯苓 10g,炙甘草 6g,熟地 15g,当归 10g,白芍 10g,川芎 6g。患者心悸气短明显,加黄芪 20g,酸枣仁 15g 以益气养心安神;月经量少,加阿胶 10g(烊化),益母草 15g 以养血调经。7剂。

用法:水煎服,每日 1 剂,分 2 次温服。

二诊:患者服用上方 7 剂后,头晕乏力、心悸气短等症状明显减轻,睡眠质量有所改善。效不更发,继续服用 14 剂后。

三诊:患者面色逐渐红润,精神好转,月经量较前增多,颜色转红。上方去益母草,继服 7 剂以巩固疗效。

结果:1 个月后随访,患者诸症悉除,月经正常,面色红润,精力充沛。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。