很多人是痘痘肌,脸上长痘痘(痤疮)好多年了,一直反反复复,试过各种方法也没见好转。这不仅影响容颜,更悄然蚕食着自信,中医有什么好方法?

脸上长痤疮是什么原因引起的?

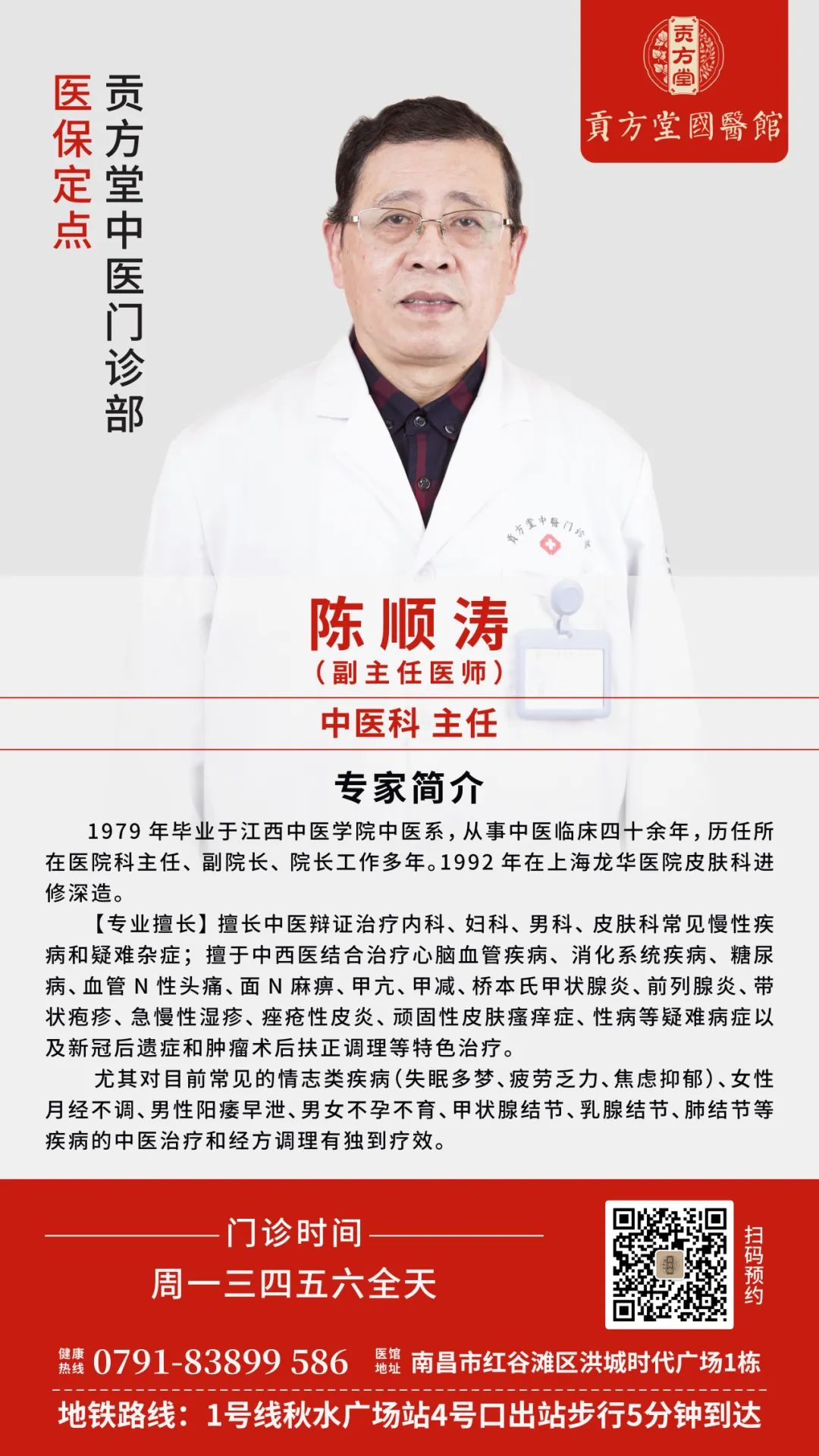

南昌贡方堂国医馆中医皮肤科专家陈顺涛主任强调,中医认为面部痤疮(粉刺、肺风粉刺)的发生,与脏腑功能失调,特别是肺、胃、脾的功能关系最为密切,外加热、毒、湿、瘀等病理产物交织作用。主要病因病机可归纳为以下几点。

1.肺经风热:肺主皮毛,开窍于鼻。外感风热邪气,或体内积热上熏于肺,导致肺热壅盛。肺热循经上犯颜面、胸背,郁于肌肤,发为红色丘疹、粉刺,多伴痒感。

2.脾胃湿热:“膏粱厚味,足生大丁”。过食辛辣、油腻、甜食、烧烤等,损伤脾胃,运化失常,酿生湿热。湿热之邪循经上蒸于面,壅滞肌肤,则表现为皮肤油腻、毛孔粗大,易发红肿疼痛的脓疱、结节,常伴有口臭、便秘。

3.冲任不调:多见于女性。月经前后或期间,体内激素水平波动,导致冲任二脉气血失调。若伴有肝郁气滞或肾阴不足,虚火上炎,常诱发或加重痤疮,且与月经周期关联明显,多在下颌、颈部反复发作。

4.血瘀痰凝:病程日久,热毒久郁,灼伤津液,炼液成痰;或气机不畅,导致血行瘀滞。痰瘀互结,阻于肌肤,则形成深在的、质地较硬的结节、囊肿,颜色暗红或紫红,消退缓慢且易留疤痕、痘印。

痤疮中医怎么调理效果好?

面对以肺胃热盛为主要病机的痤疮患者(表现为面部油腻、红色丘疹脓疱较多、口干口苦、便秘、舌红苔黄等),陈顺涛主任在临床实践中,尤其推崇并擅长化裁运用经典方剂——枇杷清肺饮。

枇杷清肺饮由枇杷叶、桑白皮、黄连、黄柏、人参、甘草组成,具有清泻肺热、凉血解毒的功效。

方中枇杷叶清肺降逆,化痰止咳。为君药,直清肺热,使热邪下行。

桑白皮泻肺平喘,利水消肿。助枇杷叶清泻肺火。

黄连清热燥湿,泻火解毒。清泻中焦脾胃之实火、湿热。

黄柏清热燥湿,泻火解毒。助黄连清下焦湿热,泻火坚阴。

人参益气生津,扶助正气。防止苦寒药物伤及脾胃之气(现代临床常根据患者体质,选用党参或太子参替代人参,或酌情减量)。

甘草清热解毒,调和诸药。

诸药合用,清解肺胃积热,消除导致痤疮的根本热毒之源,同时兼顾调理气血。

加减妙用:

若脓疱多、红肿热痛明显,加金银花、连翘、蒲公英、紫花地丁等增强清热解毒、消痈散结之力。

若皮肤异常油腻、舌苔黄厚腻,加生薏苡仁、茵陈、栀子等加强清利湿热之效。

若大便秘结严重,加生大黄(后下)或火麻仁等通腑泄热。

若结节、囊肿坚硬难消、色暗,加桃仁、红花、夏枯草、浙贝母等活血化瘀、化痰散结。

若女性伴月经不调,酌情加入益母草、香附、当归等调理冲任。

医案

患者:刘女士,23岁。

主诉:面部反复长痤疮3年余,加重2个月。额头、面颊、下巴密集红色丘疹、脓疱,皮肤油腻光亮,部分融合成片,触之疼痛,伴有数枚暗红色硬结。自述口干口苦,喜冷饮,大便干燥,2-3日一行,小便黄。

初诊:舌质红,苔黄厚腻,脉滑数。

辨证:肺胃热盛,兼夹湿热瘀结。

治法:清肺胃热,解毒利湿,活血散结。

开方:枇杷清肺饮加减。

方药:枇杷叶 15g, 桑白皮 15g, 黄连 6g, 黄柏 10g,生栀子 10g, 蒲公英 20g, 连翘 15g, 金银花 15g,生薏苡仁 30g, 丹参 15g, 赤芍 12g, 生大黄 6g (后下),生甘草 6g;7剂,水煎服,每日1剂,分2次服。

二诊:患者欣喜反馈,新发痤疮明显减少,原有脓疱大部分消退、变平,红肿疼痛感减轻,大便通畅,每日1行。舌苔较前变薄。效不更方,上方微调: 去生大黄,加夏枯草12g以加强散结之力。继服14剂。

三诊:面部皮肤油腻感显著改善,丘疹脓疱基本消退,仅余少量暗红色痘印及个别结节明显变软缩小。口干口苦消失,二便正常。舌淡红,苔薄微黄。调整处方: 减少清热解毒药比重,增加凉血活血、养阴散结之品(如生地、丹皮、玄参、浙贝母等),继续调理巩固1个月。

结果:患者面部皮肤状态稳定,偶有零星小粉刺,痘印淡化,整体肤质改善明显。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。