不少人在体检时发现自己感染了幽门螺旋杆菌。这个看似不起眼的病菌,却与胃癌的发生存在密切关联,所以绝不能掉以轻心!

幽门螺旋杆菌是怎么引起的?

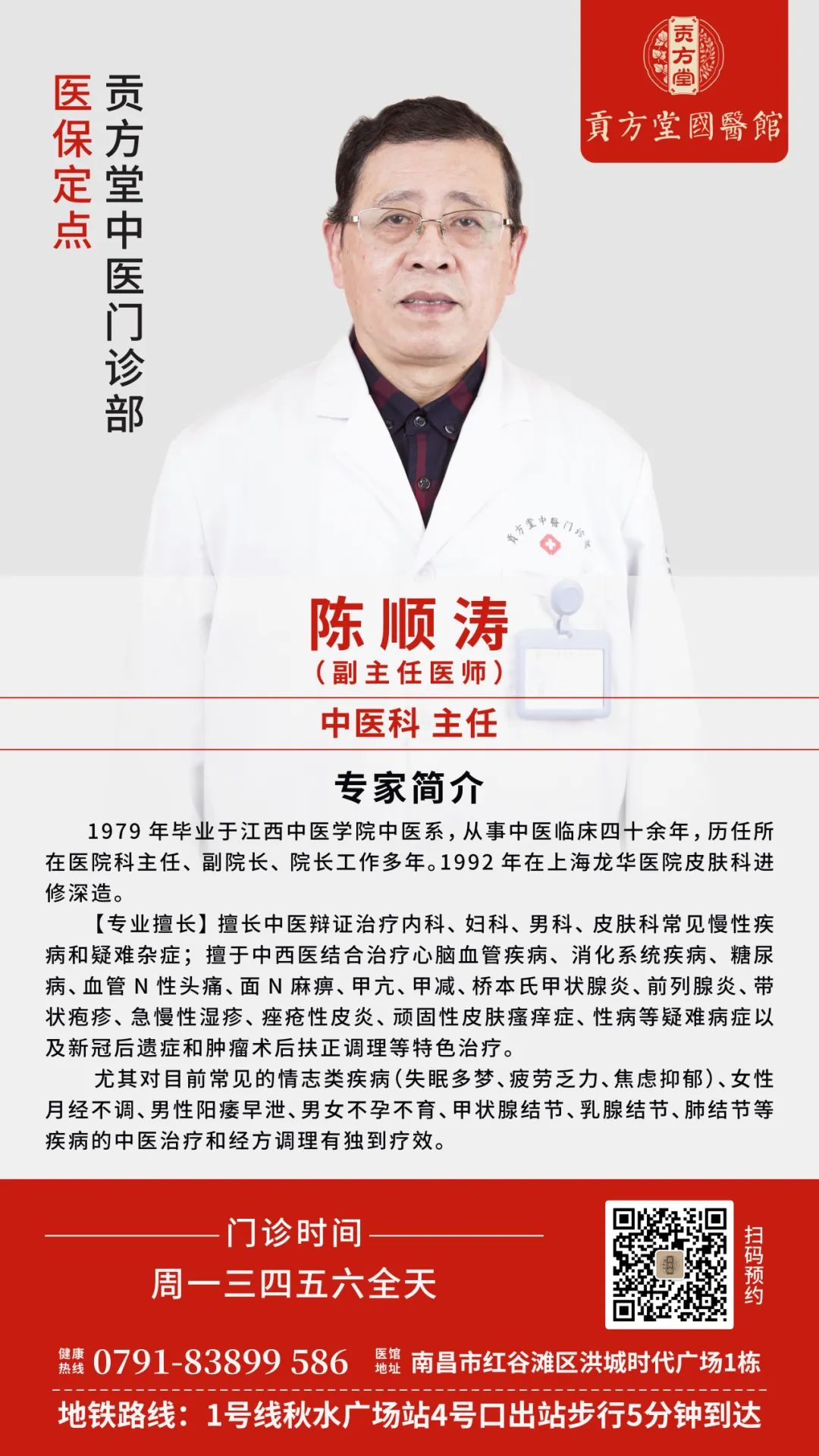

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任指出,中医将Hp感染归为“胃脘痛”、“痞满”范畴,其核心病机有以下几点。

1.脾胃湿热,浊毒内蕴(最常见)

Hp嗜好湿热环境。长期嗜辣、饮酒、压力大导致脾胃运化失常,湿热郁而化毒,滋生Hp。

症状: 胃灼痛、口苦口臭、舌苔黄腻、大便黏滞。

2.肝胃不和,气滞血瘀

情绪焦虑致肝气横逆犯胃,气滞血瘀,胃黏膜屏障受损,Hp乘虚而入。

症状: 胃胀嗳气、两胁胀痛、情绪波动加重。

3.脾胃虚寒,正气不足

久病或过服寒凉药损伤脾阳,胃黏膜防御力下降,无法清除Hp。

症状: 胃隐痛喜温、食欲差、乏力怕冷。

幽门螺旋杆菌会传染吗?

幽门螺杆菌具有传染性,而且传染度也很高。

1. 传染途径:幽门螺旋杆菌主要通过口-口和粪-口途径传播。比如共用餐具、水杯,或者接触被污染的食物和水源,都可能导致感染。

2. 易感人群:家庭成员之间由于密切接触,感染风险较高。另外,儿童由于免疫系统尚未完全发育,也较易感染。

幽门螺旋杆菌有什么症状表现?

上腹部不适“常客”:这是最常见症状!表现为反复发作的胃痛、胃胀、早饱(吃一点就饱)、嗳气(打嗝),常在餐后加重。

“烧心”与反酸:感觉胸骨后或上腹部有烧灼感,酸水反流到喉咙或口腔。

顽固性“口气”:由胃内食物发酵及细菌代谢产物引起,刷牙漱口难以消除的口臭。

消化“不给力”:食欲不振、恶心,偶尔呕吐。

“莫名”消瘦:长期消化不良可能导致体重缓慢下降。

大便“闹情绪”:可能出现腹泻、便秘或大便不成形。

幽门螺旋杆菌中医怎么治疗?

面对Hp这个“老对手”,现代医学常用抗生素“四联疗法”根除,但存在耐药性高、副作用大(如胃肠道反应、菌群失调)、复发率高等问题。中医着眼于整体调理,通过清热解毒、化湿和胃、扶正祛邪来改善胃内环境,抑制Hp生长繁殖,修复受损黏膜,减轻症状,并提高根除率和减少复发。

陈顺涛主任在多年临床实践中,发现经典清热解毒方剂“五味消毒饮”(出自《医宗金鉴》),对治疗Hp感染相关的脾胃湿热证(表现为胃脘灼痛、口苦口臭、舌红苔黄腻)效果显著。

五味消毒饮由金银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵子组成。

方中金银花具有清热解毒、疏散风热的功效,能有效抑制病菌的繁殖;野菊花能清热解毒、消肿止痛,对于缓解胃部炎症有较好的作用;蒲公英可清热解毒、利湿通淋,能增强胃部的抗病能力;紫花地丁能清热解毒、凉血消肿,有助于减轻胃部的炎症反应;紫背天葵子具有清热解毒、润燥止咳的功效,可辅助调节胃部功能。

这五味药相互配合,共奏清热解毒、消肿散结之效,能有效抑制幽门螺旋杆菌,改善胃部的炎症状态,缓解相关症状。

医案

患者:刘先生,31岁。

主诉:因反复胃痛、烧心、口臭2年就诊。曾两次接受标准四联疗法根除Hp,初期有效,但均在停药后3-6个月复查复发。近期症状加重,胃镜检查示:慢性活动性胃炎伴糜烂,Hp(+)。自觉胃脘灼热胀痛,口苦粘腻,食欲差,大便粘滞不爽。

初诊:舌质红,苔黄厚腻,脉滑数。

辨证: 脾胃湿热蕴毒。

开方:五味消毒饮加减。

方药:金银花15g,野菊花12g,蒲公英25g,紫花地丁15g,紫背天葵12g,加:黄连6g,黄芩9g(清湿热),白及10g,浙贝母12g(护膜生肌),薏苡仁30g,茯苓15g(健脾利湿),炒谷芽15g(消食助运),甘草6g。

医嘱:严格分餐,忌食辛辣油腻生冷,调畅情志,规律作息。

结果:服药1周后胃脘灼痛、口苦明显减轻,食欲改善。服药2周后口臭基本消失,大便成形通畅。服药6周(一个疗程)后所有不适症状消失,舌苔转为薄白微黄。复查C13呼气试验:Hp阴性 (-)。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。