腰上的疱疹早就结痂掉了,但那刀割、火烧般的剧痛却依然缠绕不休,夜不能寐……这正是带状疱疹后遗神经痛在作祟。

带状疱疹好了为什么还会痛?

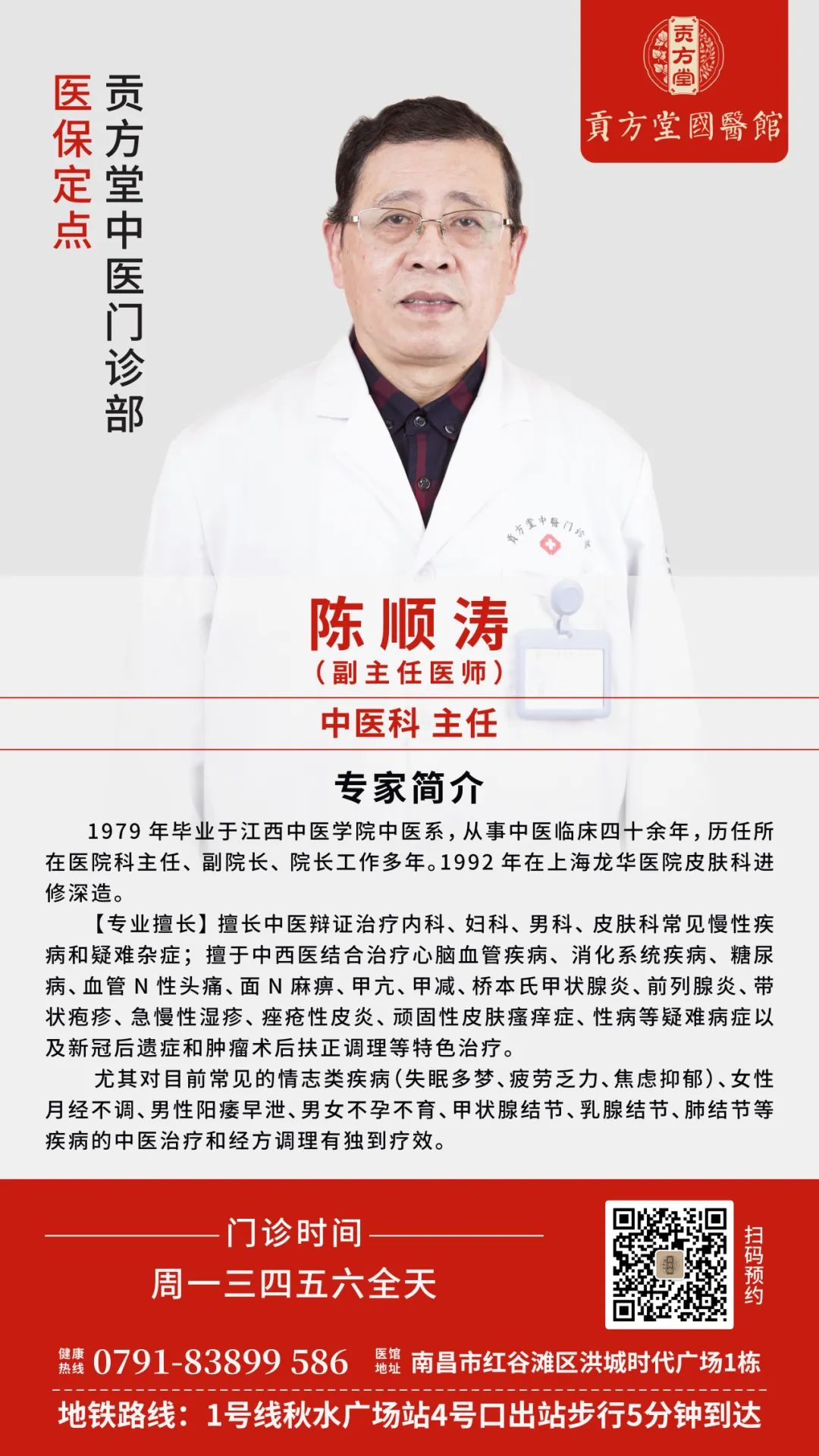

南昌贡方堂国医馆中医皮肤科专家陈顺涛主任解释,带状疱疹由水痘 - 带状疱疹病毒引起,急性期表现为皮肤上成簇的水疱和剧烈疼痛,而“后遗神经痛”则是病毒损伤神经后,炎症与瘀血长期滞留经络导致的“后遗症。陈主任结合临床经验,总结出3大核心成因。

1.急性期治疗不及时/不彻底:病毒“留根”伤神经

很多人在带状疱疹急性期(出水疱时),只关注 “消水泡”,却忽视了“抗病毒 + 护神经”—— 若病毒未被彻底清除,会长期潜伏在神经节内,持续损伤神经纤维,导致神经传导异常,即使水疱结痂,疼痛也会持续存在。尤其急性期疼痛越重、水疱范围越广,后遗神经痛的概率越高。

2.气血瘀阻:经络 “堵了” 才会痛

中医认为,带状疱疹病毒属“热毒之邪”,热毒侵袭时会“灼伤经络、耗伤气血”;急性期过后,热毒虽减,但气血运行不畅形成“瘀血”,堵塞在神经经络中,就像“水管堵了水流不通”,不通则痛,这是后遗神经痛最核心的病机。这类患者的疼痛往往“固定不移”,像针刺、刀割或电击样,夜间更明显。

3.体质虚弱:年龄大、免疫力差易 “留痛”

50岁以上人群、糖尿病患者、长期熬夜或大病初愈者,免疫力较弱,神经修复能力差——即使病毒被控制,受损的神经也难以自行修复,瘀血更易长期滞留,导致后遗神经痛持续时间更长、疼痛更剧烈。部分患者还会因长期疼痛导致焦虑、抑郁,形成“痛→情绪差→更痛”的恶性循环。

带状疱疹后遗神经痛有什么症状?

针刺样痛:如无数细针持续扎刺。

烧灼样痛:皮肤表面有火燎般的灼热感。

电击样痛:突然发生的、沿神经走向的过电般剧痛。

紧束样痛:感觉身体被带子紧紧捆绑。

痛觉超敏:轻触衣物或微风拂过都会诱发剧烈疼痛。

带状疱疹后遗神经痛中医怎么治疗?

针对带状疱疹后遗神经痛“气血瘀阻、经络不通”的核心病机,陈顺涛主任 采用内外合治的综合疗法。

1.中药方:经典名方【血府逐瘀汤】——活血化瘀,行气止痛

血府逐瘀汤由桃仁、红花、当归、生地黄、牛膝、川芎、桔梗、赤芍、枳壳、甘草、柴胡组成。

方解

桃仁、红花、当归、生地黄、川芎、赤芍:活血化瘀、养血润燥,直接打散经络中的瘀血,同时避免活血伤阴;

柴胡、枳壳、桔梗:疏肝理气、行气止痛,“气行则血行”,通过调畅气机促进瘀血排出;

牛膝:引药下行,让药效直达疼痛部位(尤其腰腹、下肢的后遗神经痛),同时强筋健骨;

甘草:调和诸药,减轻活血药对脾胃的刺激。

加减妙用

若疼痛剧烈(电击样、烧灼样):加延胡索、乳香、没药,增强通络止痛效果;

若伴随湿热残留(局部皮肤发红、轻微灼热):加黄柏、薏苡仁,清热利湿;

若体质虚弱、气血不足(乏力、面色苍白):加黄芪、党参,补气养血,助瘀血排出;

若有寒凝(遇冷疼痛加重):加桂枝、生姜,温通经络,散寒止痛。

2.外涂方:贡方堂【御痛膏】——透皮吸收,直达病所

外用膏药是实现快速止痛的关键辅助手段。

作用机理: 精选活血化瘀、消肿止痛的中草药成分,通过皮肤渗透直达病灶。

独特优势: 有效缓解肌肉痉挛,改善局部循环,消除神经根周围水肿炎症。

使用建议: 每日在疼痛区域涂抹2-3次,轻柔按摩至发热。

医案

患者:谢女士,55岁。

主诉:左侧胸背部带状疱疹愈后剧痛3月余。疼痛呈持续性针刺、烧灼感,夜间尤甚,无法侧卧,轻触衣物的摩擦感即引发一阵电击样疼痛,痛苦不堪。曾服用多种营养神经及止痛药物,效果不显。

初诊:面色晦暗,情绪焦虑,舌质暗紫,边有瘀点,舌下络脉青紫迂曲,脉弦涩。

中医辨证:气滞血瘀,络脉不通。

治以:活血化瘀,行气止痛。

开方:血府逐瘀汤加减。

中药方:桃仁、红花、当归、生地、川芎、赤芍、牛膝、桔梗、柴胡、枳壳、甘草,加全蝎、地龙以增强搜风通络之力。7剂,水煎服,每日1剂,早晚服用。

外用方:贡方堂御痛膏每日三次涂抹痛处。

二诊:服药7剂后欣喜反馈,夜间针刺样疼痛明显减轻,已能入睡4-5小时。守方再进14剂。

结果:疼痛基本消失,仅偶尔有轻微麻木感。陈主任嘱其停药,注意饮食作息以巩固疗效即可。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。