每个月都要忐忑地等待,月经却迟迟不见踪影?偶尔一次尚可理解,但如果它总是推迟延后,甚至两三个月才光顾一次,就不得不引起重视了。

月经总推迟是什么原因引起的?

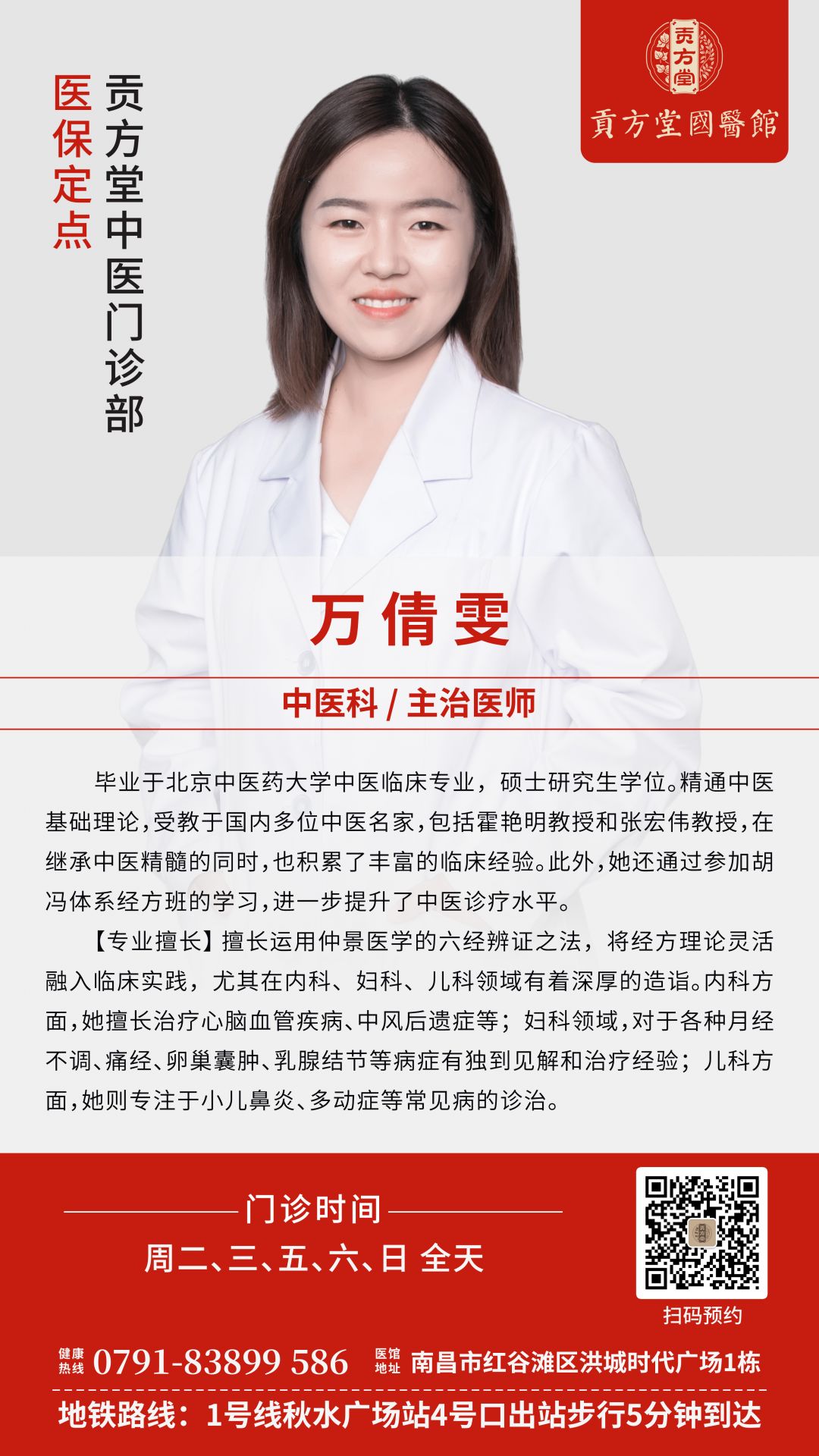

南昌贡方堂国医馆中医妇科医生万倩雯指出,月经的正常来潮,好比是“血海”满溢的过程。需要充足的气血(“血海”里的水)、通畅的通道(冲任经脉)以及足够的动力(阳气)。任何一个环节出问题,都可能导致“血海”不能按时满溢,从而月经推迟。

1.气血不足,血海空虚(虚证)

形象比喻:如同水库里的水不够,无法达到泄洪的标准水位。

成因:过度节食、思虑劳神、大病久病等,消耗了身体的气血。源头活水不足,“血海”自然无法按时满溢。

伴随症状: 经量少、色淡、面色萎黄或苍白、头晕心悸、乏力。

2.阳气不足,内生虚寒(寒证)

形象比喻:天气太冷,河水结冰,水流变得缓慢甚至停滞。

成因:这是最常见的类型。贪食生冷、衣着单薄导致寒邪入侵,或自身肾阳不足,无法温煦胞宫。寒主收引、凝滞,会导致血液运行缓慢,经血不能按时而下。

伴随症状:小腹冷痛、喜温喜按、畏寒肢冷、腰膝酸冷。

3.肝气郁结,通道阻塞(实证)

形象比喻:河道被乱石树木堵塞,水流不通。

成因:长期情绪压力、抑郁、恼怒导致肝气不舒。气是推动血液运行的动力,气滞则血瘀,阻塞了胞脉。

伴随症状:经前乳房胀痛、烦躁易怒、小腹胀痛、经血有血块。

月经总推迟用什么中药催经?

面对复杂的病因,尤其是核心病机 “虚、寒、瘀” ,万倩雯医师尤为推崇医圣张仲景在《金匮要略》中留下的经典名方——温经汤。该方被誉为“调经第一方”,既能驱散寒气、打通瘀堵,又能补充气血,让月经“按时报到”。

温经汤由吴茱萸、麦冬、当归、芍药、川芎、人参、桂枝、阿胶、牡丹皮、生姜、甘草、半夏组成。

方解

温经散寒(解决‘寒’):方中吴茱萸、桂枝如同阳光,能驱散胞宫内的寒气,让身体温暖起来,血液得以顺畅流动。

养血活血(解决‘虚’与‘瘀’): 当归、川芎、芍药能补血、活血,既能填补空虚的“血海”,又能化瘀通络,打通阻塞。

益气滋阴(全面扶正):人参、甘草、生姜补益脾胃之气,促进气血生化;阿胶、麦冬滋阴养血,防止温燥药物伤阴。

调和脾胃:方中半夏、生姜等药还能和胃降逆,保护脾胃这个“气血生化之源”。

“温经汤的组方,体现了中医‘温、通、补’的至高智慧。”万医生解释道,“它不仅能给身体‘加热’,还能‘疏通管道’,同时‘补充燃料’,从而实现从根本上调理月经周期的目的。” 在临床运用时,她会根据患者具体情况加减药物,如气滞明显者加香附、郁金;肾虚明显者加菟丝子、杜仲。

医案

患者:李女士,31岁。

主诉:月经推迟3-5年,周期常为40-50天,严重时2个月一行。经量偏少,色暗,伴有大量小血块。平素畏寒怕冷,四肢不温,小腹常有冷痛感,腰酸,夜尿多。面部色斑明显,备孕一年未成功。

初诊: 舌质淡暗,舌边有瘀点,苔薄白,脉沉细。

中医辨证: 肾阳虚衰,寒凝血瘀。

治以:温经散寒,养血祛瘀。

开方:温经汤加减。

处方:吴茱萸、桂枝、当归、川芎、白芍、丹皮、阿胶(烊化)、麦冬、党参、生姜、甘草、法半夏。并加入菟丝子、艾叶以增强暖宫助孕之力。14剂,每日1剂,早晚服用。

医嘱:叮嘱其忌食生冷,注意腰腹保暖。

二诊:服药14剂后,李女士自觉手足转温,小腹冷痛感减轻。次月月经在38天时来潮,血块减少。守方加减调理2个月经周期后。

结果:月经周期稳定在32-35天,经量增多,颜色转红,血块基本消失,面部色斑也明显变淡。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。