月经来去匆匆,护垫就能轻松应对整个经期?月经量明显减少,甚至一两天就没了,这绝非小事!它可能是身体发出的“健康警报”。

月经量少非小事,中医揪出“真凶”!

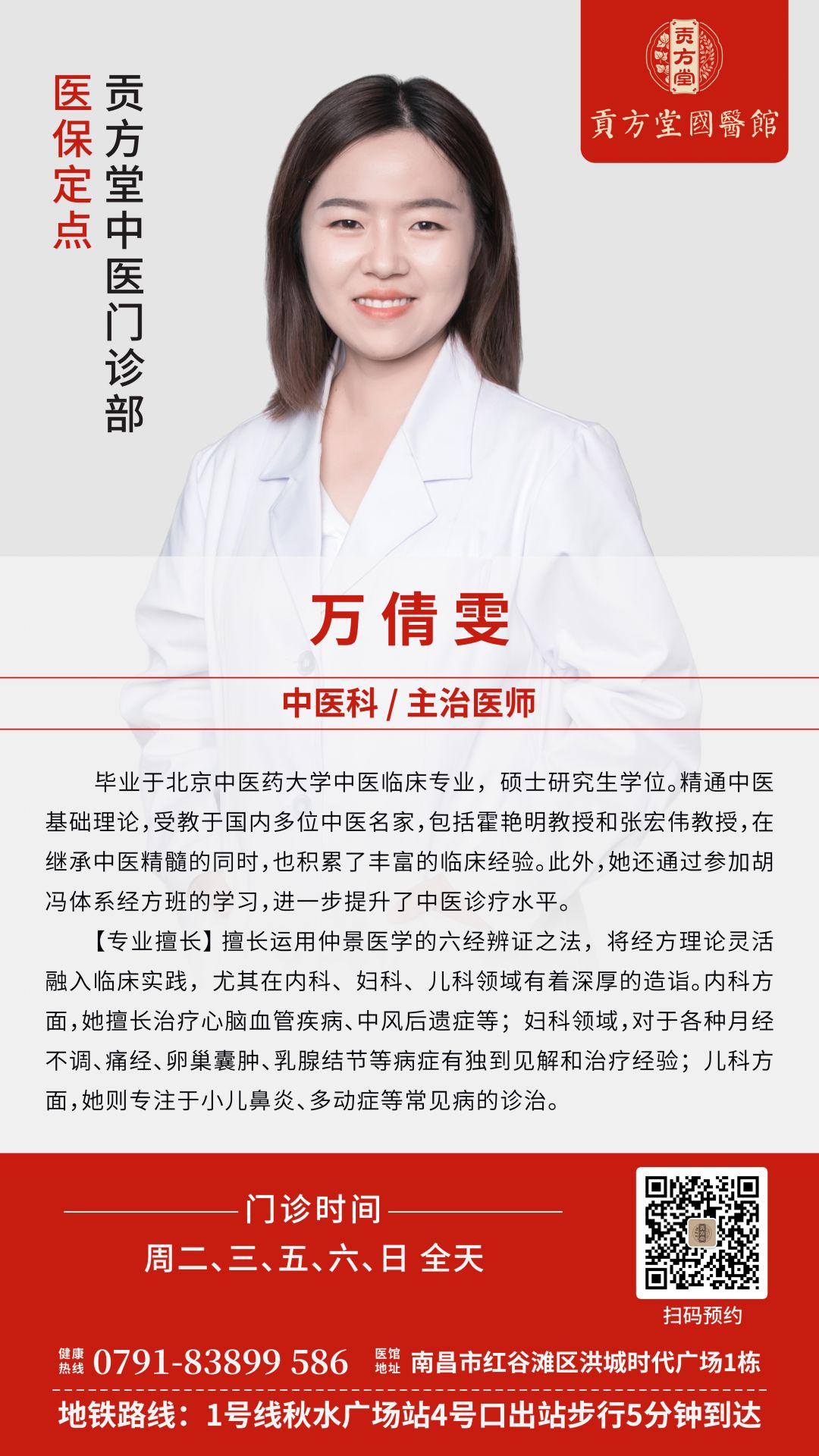

南昌贡方堂国医馆中医妇科医生万倩雯表示,月经量少于20ml(约湿透不到1/3片卫生巾)或行经不足2天,中医称为“月经过少”。其根源在于冲任气血失调,精血不足或运行不畅,无法充盈胞宫。盲目补血,可能南辕北辙!常见病因有:

1.肝气郁结,郁而化火(最常见!)

万医生解析: “肝主疏泄,调畅气机,藏血。 长期压力大、情绪抑郁、焦虑易怒,会导致肝气像打了结的绳子一样‘郁滞’不通。气滞则血瘀,郁久还会‘化火’。这把‘火’会灼伤阴血,耗伤津液,或扰动冲任,使得下注胞宫的经血源头不足或通道受阻,从而经量减少。” 此型在都市职场女性中尤其高发。

典型表现: 经量少、色暗红或有小血块;经前乳房胀痛、小腹胀痛明显;心烦易怒、口苦咽干、失眠多梦;舌质偏红,舌苔薄黄,脉弦或弦数。

2.肾精亏虚,血海不充

表现: 经量少、色淡质稀;伴腰膝酸软、头晕耳鸣、面色晦暗、性欲减退;舌淡苔薄,脉沉细。多见于先天不足、多次流产、久病或高龄女性。

3.气血虚弱,化源不足

表现: 经量少、色淡如水;伴面色苍白或萎黄、头晕心悸、神疲乏力、食欲不振;舌淡苔薄白,脉细弱。常因过度节食、脾胃虚弱、慢性失血等引起。

4.痰湿阻滞,冲任不畅

表现: 经量少、色淡粘稠;伴形体肥胖、胸闷脘痞、白带量多粘腻;舌体胖大,苔白腻,脉滑。多与脾虚湿盛有关。

5.寒凝血瘀,胞脉阻滞

表现: 经量少、色紫黑有块、小腹冷痛拒按、得热痛减;畏寒肢冷;舌质紫暗或有瘀点,脉沉涩。

月经量少中医怎么调理?

针对占比最高的“肝气郁结,郁而化热”型月经过少,万倩雯医生在贡方堂的临床实践中,尤其推崇并精于运用经典名方——加味逍遥散进行调理,收效显著。

加味逍遥散是在逍遥散基础上加丹皮、栀子组成。它不仅能有效改善经量少,更能缓解伴随的烦躁、乳胀、口干苦等'上火'症状,从情绪和体质双重调节入手,恢复月经正常通行。"

柴胡:疏肝解郁,畅达气机,为君药。

当归、白芍:养血柔肝,调经止痛,为臣药。

白术、茯苓:健脾益气,利湿助运,杜绝生湿之源,为佐药。

煨生姜、薄荷:生姜温胃和中,薄荷助柴胡疏肝散热,为使药。

甘草:调和诸药,益气和中。

丹皮:清热凉血,活血散瘀。

栀子:清泻三焦郁热,导热下行。

加减妙用:

血虚明显:加熟地、阿胶滋阴补血。

肾虚精亏:加菟丝子、枸杞子、山茱萸补肾填精。

瘀血阻滞严重:加桃仁、红花、益母草活血通经。

小腹冷痛(寒凝血瘀):去丹皮、栀子,加肉桂、小茴香、吴茱萸温经散寒。

痰湿偏重:加苍术、半夏、陈皮燥湿化痰。

医案

患者:陈女士,30岁。

主诉:近一年来月经量明显减少,仅用护垫即可,经期缩短至2天,色暗红有小血块。经前一周开始乳房胀痛明显,情绪烦躁易怒,常感口干微苦,睡眠欠佳。曾自行服用阿胶等补品效果不显。

初诊:舌尖红,边有瘀点,苔薄黄,脉弦细数。

辨证:典型肝郁血虚,兼有郁热。

开方:以丹栀逍遥散为主方进行加减。

方药:柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、丹皮、栀子、郁金、合欢皮、炙甘草等。(具体剂量随证调整)。

医嘱: 保持心情舒畅,避免熬夜,经前忌食生冷辛辣。

结果:

第一周期(调理一个月)经前乳房胀痛、烦躁情绪显著减轻,口干苦感消失,睡眠改善。本次月经量略有增加,经色转红,血块减少。

第二周期:经前不适感基本消失。月经量恢复至既往正常量的70%左右,经期恢复至4天,色质正常。

第三周期(巩固调理):月经量基本恢复正常,周期、经期稳定,精神状态良好,面色红润。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。