日常生活中,很多人总是头发一天不洗就油得没法见人,大便粘马桶,冲都冲不干净,这些问

题看似不相干,但它们往往指向同一个根源——体内湿气过重。

湿气从何而来?

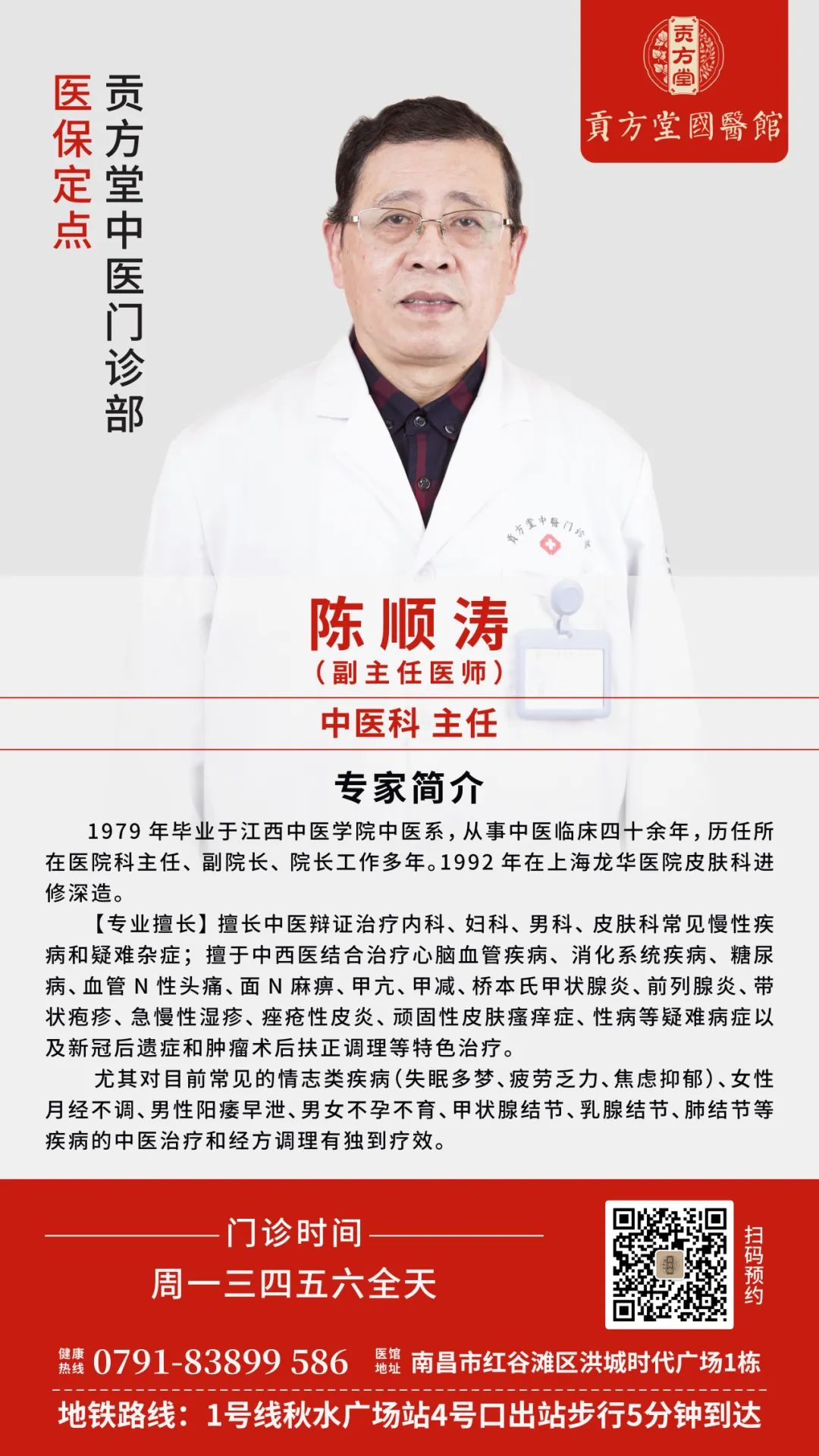

南昌贡方堂国医馆陈顺涛主任医师指出,湿气的产生主要与脾胃功能失调有关。脾胃被称为“

后天之本”,主运化,负责将我们吃进去的食物和水液转化为气血精微,并输布至全身。当脾

胃功能受损,运化水液的能力减退,多余的水分就会停滞在体内,积聚成“湿”。

1.外感湿邪: 长期居住在潮湿环境(如一楼、地下室)、梅雨季节、经常淋雨等,外部湿气会

侵入人体。

2.内伤饮食:

贪凉饮冷: 过度食用生冷、冰镇饮料、凉性水果,会损伤脾胃阳气,导致寒湿内生。

肥甘厚味: 偏爱油腻、甜食、辛辣、烧烤等高热量食物,这些难以消化的“膏粱厚味”会加重

脾胃负担,停滞中焦,郁而化热,形成湿热。

暴饮暴食: 饮食不节,超过脾胃运化能力,未消化的食物和水液便成为湿浊。

3.情志与劳逸: 思虑过度伤脾,久坐不动导致气机运行不畅,气不行则水不化,同样会生湿。

湿气重的其他症状

除了头发油、大便粘,湿气重还有诸多“信号”:

身体沉重: 感觉身体困重,头脑昏沉,如同裹着湿毛巾(湿困清阳)。

舌苔厚腻: 舌体胖大,边缘有齿痕,舌苔厚腻,或白或黄(白为寒湿,黄为湿热)。

皮肤问题: 面部易出油、长痘,或出现湿疹、瘙痒。

消化不良: 食欲不振,腹胀,口中粘腻或发甜。

女性带下: 女性白带量多、粘稠。

中医是如何祛湿的?

中药内服

中医会根据湿气的兼杂(寒热虚实)进行辨证论治,选用不同的经典方剂:

湿热并重:

症状: 头发油腻、面部油光、大便粘臭、口干口苦、舌苔黄腻。

经典方: 茵陈蒿汤合二妙散加减。

脾虚湿盛:

症状: 头发油、大便粘、腹胀食少、气短乏力、舌淡苔白腻。

经典方: 参苓白术散。

痰湿中阻:

症状: 体型偏胖,头重如蒙,胸闷恶心,咳痰多。

经典方: 二陈汤合平胃散。

外治法

艾灸: 灸疗具有温通经脉、祛湿散寒的卓越效果。常用穴位:足三里(健脾第一要穴)、

丰隆(化痰要穴)

、中脘(胃之募穴)、阴陵泉(健脾祛湿)。

拔罐: 主要在背部膀胱经进行走罐或留罐,可以有效祛除经络中的湿气,尤其适用于身重疲乏

者。

针灸: 针刺上述穴位,能调节脾胃气机,促进水液代谢。

日常调理

饮食有节:

多吃: 薏米、赤小豆、山药、茯苓、白扁豆(可煮粥)、冬瓜、玉米、鲫鱼等健脾利湿的食物。

少吃/不吃: 冰镇冷饮、油炸食品、甜点、糯米制品、过于辛辣的食物。

烹饪方式: 多采用蒸、煮、炖,避免爆炒、烧烤。

医案

患者:邬先生,39岁。

主诉:头皮出油严重需每日清洗,大便黏腻不爽日行2-3次,晨起口苦,午后困倦,头重如裹。

辨证:饮食不节(常食外卖、宵夜),脾胃运化失常,湿热内蕴。

治法:清热利湿,健脾和胃。

方药:茵陈蒿汤合平胃散加减。

茵陈15g,栀子10g,苍术10g,厚朴10g,陈皮10g,茯苓15g,生薏苡仁30g,车前子10g

(包煎),甘草6g。共7剂,水煎服。

医嘱:忌食辛辣、油腻、甜食及冷饮,建议11点前入睡。

反馈:7日后复诊,患者诉头油、口苦大为减轻,大便成形,每日1次,精神转佳。舌苔转为薄

黄腻。原方去栀子、大黄,加白术10g以巩固健脾之功,再进7剂而愈。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌

私下盲目用药。