近年来,子宫内膜增厚已成为困扰众多女性的常见妇科问题之一。它不仅导致月经紊乱、贫血乏力,更是子宫内膜癌的癌前病变之一,这要怎么办?

子宫内膜增厚是什么原因造成的?

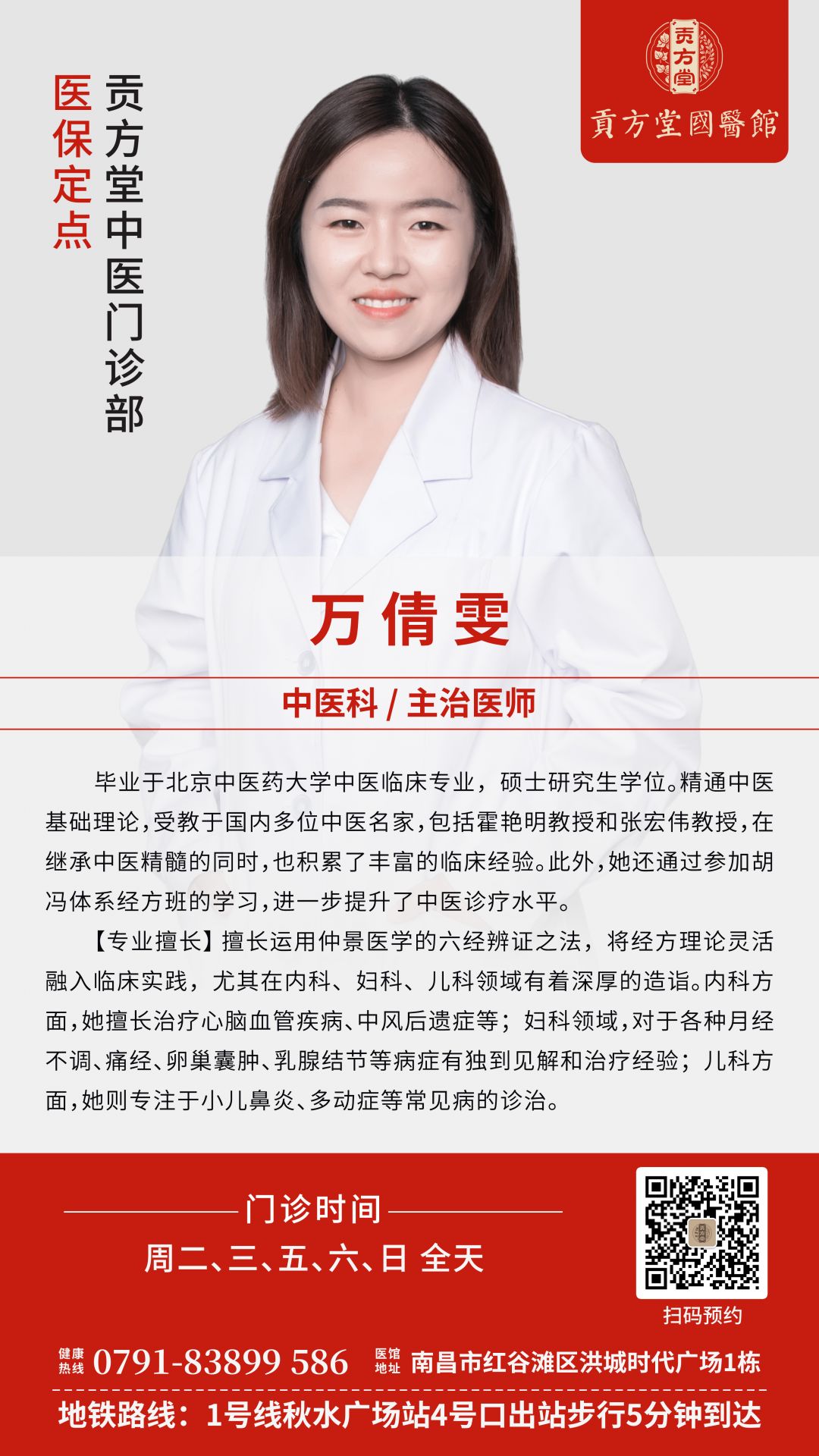

在中医理论中,子宫内膜增厚被归为“崩漏”“癥瘕”范畴,南昌贡方堂国医馆中医妇科医生万倩雯指出,其核心病机是“气血瘀滞、冲任失调”,而现代女性的生活习惯、体质特点,恰好成为了诱发问题的关键因素。

1.内分泌紊乱,激素失衡:现代女性常因工作压力大、熬夜、情绪焦虑,导致肝气郁结,进而影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴的功能,使雌激素分泌过多、孕激素不足。中医认为“雌激素属阳,孕激素属阴”,阴阳失衡会导致子宫内膜持续受雌激素刺激而增生,却无法正常脱落,久而久之便出现增厚。

2.气血瘀滞,冲任不畅:南昌气候潮湿,女性若长期贪凉(如频繁吃冰饮、穿露脐装),或产后、流产后调养不当,易导致寒湿之邪侵入体内,阻滞气血运行。冲任二脉是女性生殖系统的“生命线”,气血瘀滞会让冲任不畅,子宫内膜的代谢与脱落受阻,逐渐堆积增厚。

3.脾虚湿盛,痰湿瘀阻:不少女性偏爱甜食、油炸食品,或缺乏运动,易导致脾虚。中医讲“脾主运化”,脾虚则水湿无法正常排出,聚而成痰,痰湿与气血交织,形成瘀滞,附着于子宫内膜,导致内膜增厚且质地偏硬。

子宫内膜增厚有什么症状表现与危害?

典型症状表现:

月经紊乱:月经周期不规律(提前或推迟超过 7 天)、经期延长(超过 7 天)、经量明显增多(比平时多 1/3 以上),或非经期出现点滴出血;

异常分泌物:白带增多,质地黏稠,部分人伴随异味、颜色偏黄;

伴随不适:经期小腹坠胀、疼痛,或平时有腰酸、乏力、头晕(因长期出血导致贫血)等症状。

潜在健康危害

贫血:长期经量多、经期延长,易导致缺铁性贫血,出现面色苍白、心慌、气短、免疫力下降等问题;

不孕:增厚的子宫内膜会影响受精卵着床,降低受孕概率,部分严重者可能出现继发性不孕;

癌变风险:虽然多数子宫内膜增厚是良性的,但长期雌激素刺激、无孕激素拮抗,会增加子宫内膜不典型增生(癌前病变)甚至子宫内膜癌的风险,尤其是 45 岁以上、绝经后女性需格外警惕。

子宫内膜增厚中医怎么调理治疗?

针对子宫内膜增厚“气血瘀滞、冲任失调”的核心病机,万倩雯医生强调,治疗的关键在于“活血化瘀、调和冲任、软坚散结”,而东汉张仲景《金匮要略》中的经典方剂“桂枝茯苓丸”,正是契合这一思路的优选方。

桂枝茯苓丸由桂枝、茯苓、牡丹皮、赤芍、桃仁五味药组成。

方中桂枝温通经脉、调和气血,打通瘀滞的冲任二脉;桃仁、赤芍、牡丹皮活血化瘀、软坚散结,帮助剥离增厚的子宫内膜,促进其正常脱落;茯苓健脾利湿,清除体内痰湿,同时缓和桃仁、牡丹皮的活血之力,避免损伤正气。

加减妙用:比如气虚明显(乏力、头晕)的加黄芪、党参;痰湿重(白带多、身体困重)的加苍术、薏苡仁;阴虚(潮热、盗汗)的加麦冬、生地,确保方剂既通瘀滞,又不伤气血。

医案

患者:卢女士,30岁。

主诉:近1年出现月经紊乱:经期从原来的5天延长至10天,经量比平时多近1倍,伴有大量血块,小腹坠胀疼痛,每次经期后都要头晕、乏力好几天。去医院检查,B超显示子宫内膜厚度 16mm,血常规提示轻度缺铁性贫血(血红蛋白 95g/L)。医生建议服用西药调节激素,但李女士担心副作用,经朋友推荐,来到贡方堂就诊。

初诊:见其面色苍白、嘴唇无血色,舌苔紫暗有瘀点,脉弦涩,同时伴有情绪烦躁、睡眠差(因担心病情)、平时怕冷(贪凉吃冰饮)等情况。

辨证:气血瘀滞、冲任失调型子宫内膜增厚。

治以:化瘀止血,益气固冲。

开方:以桂枝茯苓丸为基础方调整:保留原方桂枝、茯苓、桃仁、赤芍、牡丹皮,加入黄芪 20g(补气养血,改善贫血)、益母草 15g(活血调经,促进内膜脱落)、香附 10g(疏肝理气,缓解情绪烦躁),每日1剂,水煎服,分早晚两次温服。

医嘱:经期停服方剂,避免吃冰饮、辛辣食物,每日用温水泡脚 10 分钟(促进气血循环),保持规律作息,避免熬夜。

结果:服用方剂1个月后,反馈经期缩短至7天,经量减少约1/3,血块明显减少,小腹坠胀感减轻,头晕、乏力症状缓解;服用2个月后,月经周期恢复正常(28 天左右),经期5天,经量与平时无异,无血块,复查 B 超显示子宫内膜厚度 8mm(恢复正常范围),血红蛋白升至115g/L。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。