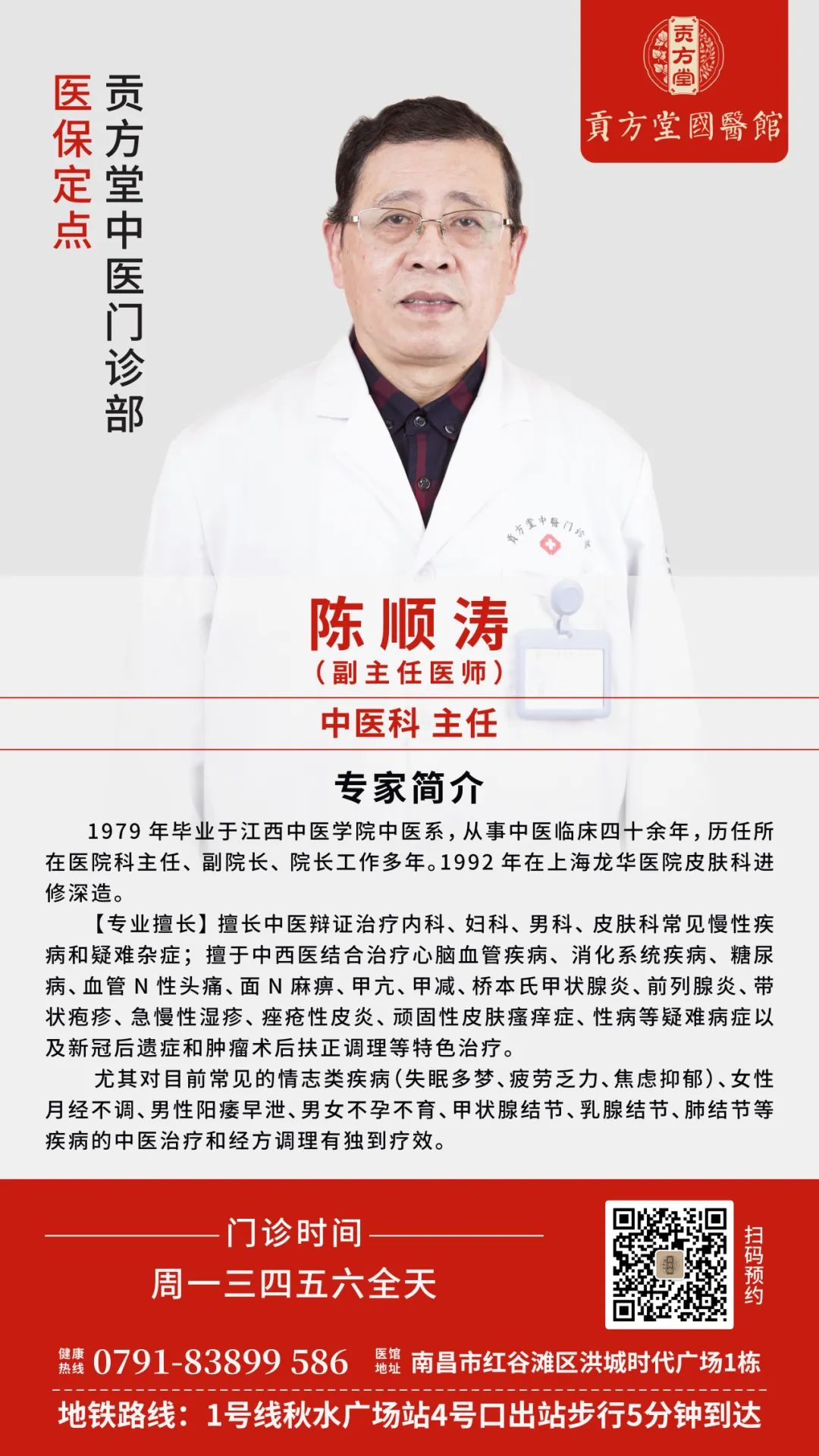

很多人常常分不清自己是气虚还是血虚,容易把这两者搞混,今天我们来看看中医是如何治疗血虚的。南昌贡方堂国医馆陈顺涛主任医师指出,“血”是滋养人体的重要物质基础。血虚并不完全等同于现代医学的“贫血”,它是一个更广泛的概念,指血液亏少,不能充分濡养脏腑、经络、形体,从而导致一系列全身性的症状。

血虚有哪些常见症状?你中了几条?

面色: 苍白无华、萎黄(淡黄无光泽)、或眼圈发暗。

唇指: 嘴唇、指甲颜色淡白,指甲脆薄易断。

头发: 干枯、分叉、脱落、早白。

眼睛: 视物模糊、眼花、眼干涩。

心神: 心悸(心慌)、失眠多梦、健忘、注意力不集中。

肢体: 手足发麻、肌肉颤动或抽筋(“血不荣筋”)。

皮肤: 皮肤干燥、瘙痒、起屑。

精神: 疲倦乏力、头晕眼花,尤其是蹲下后站起时眩晕加重。

女性专有: 月经量少、颜色淡、经期推迟甚至闭经。

中医如何治疗血虚?

中医调理血虚,绝非简单“补血”,而是围绕“生血”、“养血”、“活血”三大环节,核心在于调理相关脏腑。

1.健脾益气以生血

思路: 脾为气血生化之源。所有补血的药物和食物,都必须通过脾胃的运化才能转化为血液。因此,强健脾胃是治疗血虚的根本。

方法: 使用党参、黄芪、白术、茯苓、大枣等健脾益气的药物。

2.滋补肝肾以养血

思路: 肝藏血,肾精可化生血液(精血同源)。滋补肾精和肝血,能为血液生成提供物质基础。

方法: 使用熟地、当归、白芍、阿胶、枸杞子、制何首乌等药物。

3.宁心安神以藏血

思路: 心主血脉,心神安宁则血能归藏。若思虑过度,暗耗心血,会加重血虚。

方法: 使用酸枣仁、龙眼肉、远志、夜交藤等安神助眠的药物。

陈医师今天给大家带来几款经典方,针对不同症状的血虚有着十分显著的疗效!

四物汤(养血祖方)

组成: 熟地、当归、白芍、川芎。

功效: 补血和血。

方解: 熟地滋阴养血,当归补血活血,白芍敛阴和营,川芎活血行气,使补而不滞。此方是养血的基础方,可根据证型加减化裁。

八珍汤(气血双补)

组成: 四物汤(熟地、当归、白芍、川芎) + 四君子汤(人参、白术、茯苓、甘草)。

功效: 补气益血。

方解: 适用于气血两虚证,症状兼有血虚的面色萎黄和气短乏力、容易感冒等。

归脾汤(心脾两补)

组成: 白术、茯苓、黄芪、龙眼肉、酸枣仁、党参、木香、甘草、当归、远志、生姜、大枣。

功效: 益气补血,健脾养心。

方解: 特别适合心脾两虚、气血不足导致的心悸失眠、体倦食少、月经不调。方中黄芪、党参、白术健脾益气以生血;当归、龙眼肉补血养心;酸枣仁、远志宁心安神;木香理气醒脾,使补而不腻。

医案

患者:王女士,35岁,公司职员。

主诉:近半年因项目压力大,常熬夜,自觉疲倦加重,心悸心慌,夜间多梦易醒,月经量逐渐减少,色淡,经期仅2天即净。

初诊:面色萎黄,眼睑苍白,舌质淡,苔薄白,脉细弱。

诊断: 血虚证(心脾两虚型)

治法: 益气补血,健脾养心。

方药: 归脾汤加减,7剂,水煎服。

医嘱: 嘱其尽量晚上11点前入睡,减少思虑,饮食规律。

结果: 服药后自觉精神好转,睡眠改善。原方续服14剂。一月后随访,月经量较前增多,持续时间恢复至4天,面色渐转红润,心悸症状消失。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。