“立秋,七月节。立字解见春。秋,揫也,物于此而揫敛也。”——《月令七十二候集解》

2025年8月7日迎来秋天的第一个节气——立秋。暑意尚存,立秋已至。万物开始从繁茂生长趋向萧索成熟。

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛介绍,此时阳气渐收、阴气渐长,人们需遵从秋季的养生方法,养阴润燥、收敛神气,其核心在于一个“收”字。

立秋三候

立秋有三候,一候凉风至,二候白露降,三候寒蝉鸣。秋风主肃杀,万物于此时开始凋零,人体也随着自然气候变化,阳气开始内收下藏,腠理变得紧实,毛孔逐渐关闭以防外邪,若未能顺应时节调摄,则易感受外邪。

01

饮食上:以“润”为主应对“秋燥”

立秋以后,天气逐渐干燥,俗称是“秋燥”。贡方堂中医科专家陈顺涛建议,饮食上应选择滋阴润肺、生津止渴功效的食物,比如常见的梨,可以生吃,也可以炖煮成冰糖雪梨,缓解口干、咽干、喉痛。

银耳、百合、莲藕、蜂蜜等也都是非常好的润燥佳品,可以把它们熬制成汤羹或者粥品,比如银耳百合羹,不仅美味,而且还从内滋养,为身体补充津液。

同时,在秋季要减少辛辣、油炸和烧烤类食物的摄入,因为这些食物会耗伤津液,加重干燥。

此外,“贴秋膘”并非人人适宜。痰湿体质、脾胃功能较弱、体重超重或肥胖的人群,不建议盲目“贴秋膘”。立秋后,也要少吃西瓜等过于寒凉的水果,以免伤及脾胃,引起腹泻,特别是上了年纪的老年人。

02

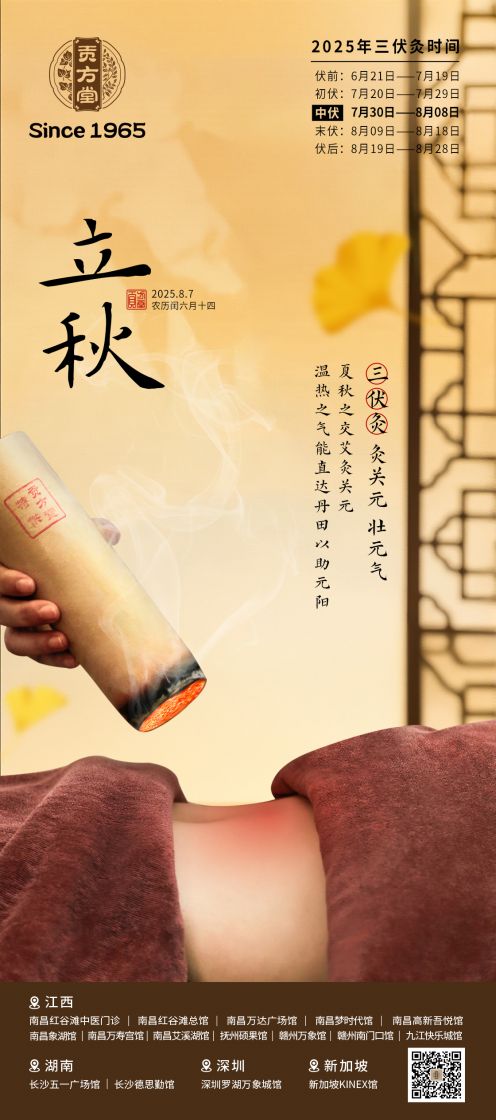

艾灸:祛除暑湿 固本培元

立秋作为夏秋之交的关键节点,标志着自然界“阳消阴长”的转折。

此时阳气始收却余湿尚存,天地间暑湿未退,燥气初萌,人体易受“湿邪困脾”、“燥邪伤肺”的双重困扰。

《素问·四气调神大论》强调“春夏养阳,秋冬养阴”,虽已入秋,但“秋老虎”仍在,伏气未消,此时艾灸注重“收敛阳气、固本培元”,做好“收”与“养”,能为秋冬健康打下基础。

立秋艾灸,重在借火之温通,助肺气之肃降;借火之芳香,醒脾胃之运化;借火之升腾,御外邪之侵袭。

此时艾灸不是像夏季那样“散寒除湿”,而是顺应节气特点,帮助收敛外散的阳气,同时固护脾肾之本,防止秋季阳气外泄、阴气内盛导致的疲乏、免疫力下降等问题。

立秋艾灸要点

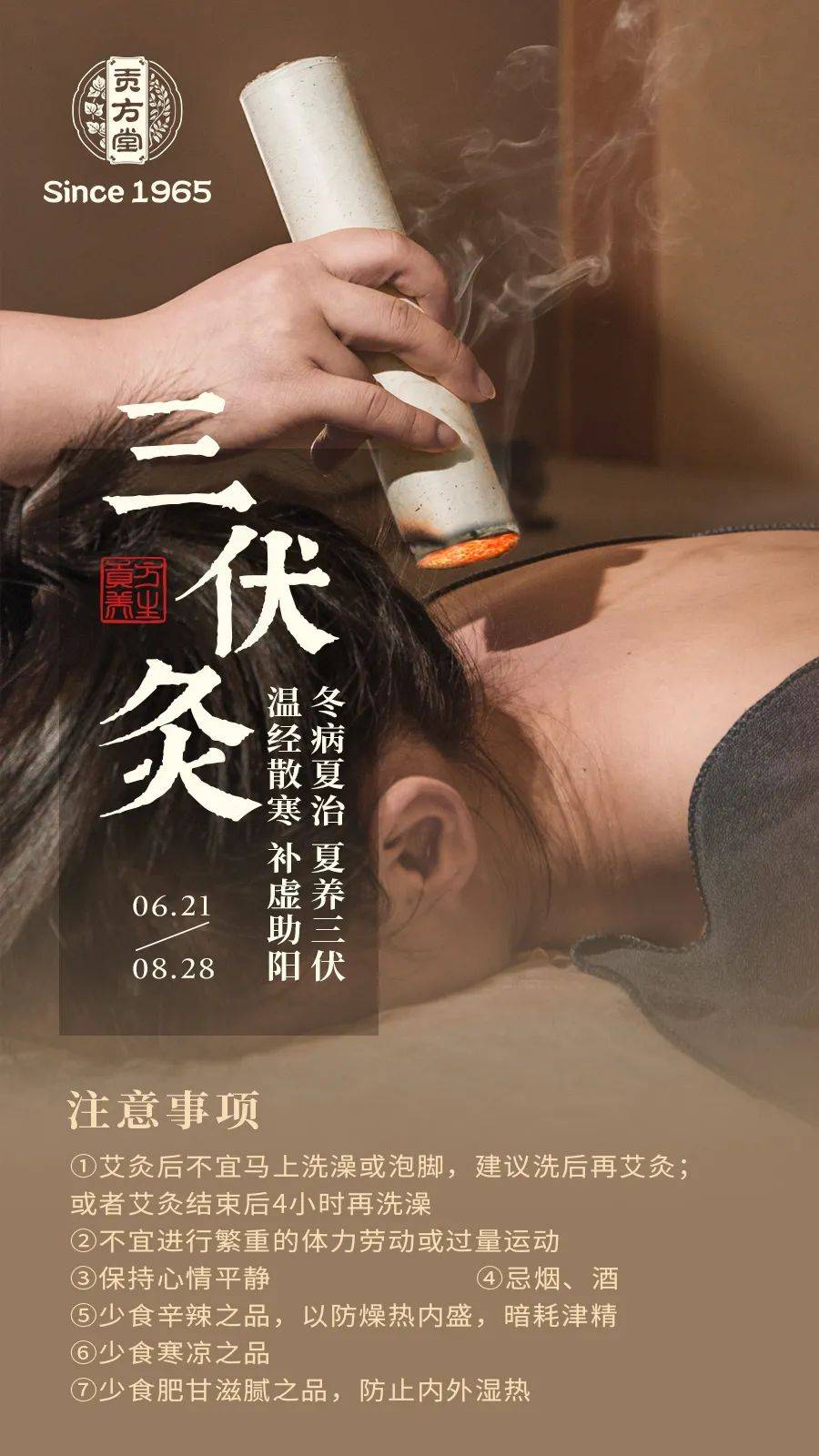

艾灸时间:立秋节气当日及后5-7天为最佳时期。推荐清晨(5-7点)或上午(7-9点)施灸,顺应阳气升发,助肺气宣降、脾胃健运。

艾灸方法:采用温和灸。点燃艾条,距离穴位皮肤约2-3厘米,以温热舒适、局部皮肤微红为度。每个穴位10分钟左右为宜,施灸节气期间可连续施灸3-5天,保健调理可每周2-3次。

推荐艾灸顺序:

膏肓穴、天枢穴、孔最穴、太渊穴、三阴交穴

总之,立秋时节艾灸极为关键,因为它不仅与三伏灸重叠,让冬病夏治的效果最大化,还能平衡阴阳气血,为秋冬健康奠定基础。

03

立秋养生 多按这3个穴位

“春养肝,夏养心,秋养肺,冬养肾。”夏去秋来,秋老虎仍在,燥气渐生,养生重点在润肺养肺、固护脾胃。推荐3个穴位↓↓

太渊穴

太渊穴在手腕的腕横纹上,靠近大拇指这一侧。长按补益肺气,缓解秋燥引起的干咳、嗓子不适。

合谷穴

合谷穴在拇指和食指的根部交会处,长按能够通经活络、增强抵抗力,进而预防感冒,还有助于缓解秋燥引起的便秘。

足三里穴

足三里是人体自带的“健脾穴”。屈膝时,膝盖外侧凹陷处为犊鼻穴,下面4横指的距离做个标记,距胫骨外侧1横指的距离就是足三里穴。长按足三里穴能够健脾和胃助消化,提升正气。

04

三伏立秋养生小贴士

1.“祛湿”要贯穿始终:三伏湿重,立秋湿未尽,健脾利湿是这段时间养生的基础。

2.“防寒”是核心密码:三伏天外热内寒,过度贪凉是养生大忌。护好脾胃阳气,避免寒湿内侵,是秋冬少生病的关键。

3.“润燥”需审时度势:立秋开始,润燥提上日程,但必须兼顾残留的暑湿,可选择清润食物,避免过早使用滋腻厚重的养阴药食。

4.“脾胃”是重中之重:整个三伏到立秋,脾胃功能最易受损。饮食务必清淡、温和、易消化、七八分饱,是养好脾胃的法子。

5.“收敛”是立秋信号:起居上早睡早起,情志上安宁内守,运动上避免过度消耗,开始为秋冬的收藏做准备。

6.“因人制宜”是根本:具体应用需结合个人体质(如阳虚、阴虚、痰湿、气虚等)进行调整,如有明显不适或慢性病,最好咨询专业中医师。

抓住夏秋之交的养生“密码”,顺应自然规律调整身心,能有效清除夏季积留的湿邪寒邪,预防秋季燥邪伤肺,为秋冬的健康打下坚实基础,实现“正气存内,邪不可干”。

转发给家里老人和朋友,一起安稳过秋天吧~

END