每天早晨醒来,第一件事就是清嗓子;喉咙里被痰堵住了,咳不出、咽不下;说话说着就卡痰,得频繁清嗓子才舒服;吃点辣、吹会儿空调,喉咙里的痰就更多了……

喉咙里总是有粘痰怎么回事?

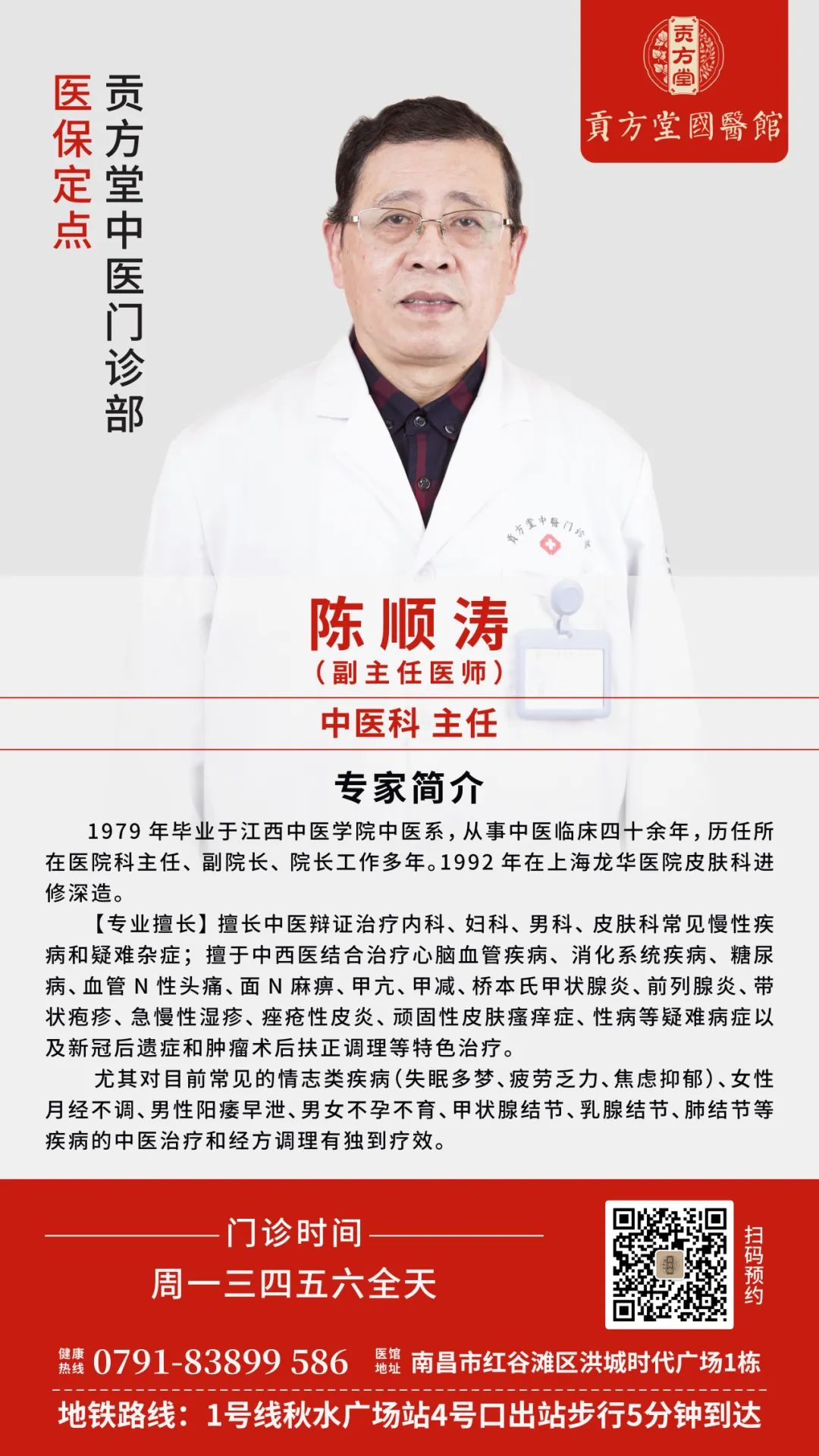

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任解释,中医理论中,“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”。这句话点破了喉咙粘痰的关键:

源头在脾:饮食不节(如嗜食生冷、油腻、甜食)、思虑过度或久坐少动,都会损伤脾胃功能。脾主运化水湿,脾虚则运化失常,水液停滞体内,聚集成“湿”,湿气浓缩凝结成“痰”。

存储在肺:脾生成的痰湿,会随着气的运动上输于肺。肺主呼吸,负责宣发肃降,当痰湿壅堵在肺系(包括喉咙),就会导致总是感觉有痰,咳吐不尽。

喉咙里有粘痰中药怎么治疗?

针对喉咙粘痰的核心“痰湿”问题,陈顺涛主任常用《太平惠民和剂局方》里的“二陈汤”调理,还会根据南昌人的体质灵活加减,核心思路是 “燥湿化痰、理气和中”,从根源减少痰的生成。

二陈汤由半夏、陈皮、白茯苓、甘草组成。

方解

君药:半夏——燥湿化痰,降逆和胃。这是方中的核心猛将,燥湿化痰之力非常强效,能从根源上清除已生成的痰浊。

臣药:陈皮——理气行滞,燥湿化痰。气顺则痰消。陈皮通过理畅气机,帮助半夏更好地化痰,同时本身也有化痰之功,体现了“治痰先治气”的原则。

佐药:茯苓——健脾渗湿。针对“生痰之源”的脾,通过健脾利湿,杜绝痰湿的再生,是治本的关键。

使药:甘草——调和诸药,润肺和中。缓解半夏的燥烈之性,保护脾胃。

配伍精髓:原方加生姜降逆化饮、制半夏之毒,乌梅收敛肺气,与半夏散收结合,符合肺的生理特性。

加减妙用

若兼有热象(痰转黄稠),会加入黄芩、瓜蒌等清热化痰。

若寒象明显(怕冷、痰稀),会加入干姜、细辛以温化寒痰。

若痰多胸闷严重,会加入枳实、胆南星以宽胸化痰。

医案

患者:王先生,48岁。

病史:喉咙有粘痰、反复清嗓子症状持续近两年,尤以早晨和饭后为重。痰色白粘,难以咳尽。伴有胃胀、食欲差、大便粘腻不爽。平素工作压力大,喜饮酒、吃宵夜。曾服用多种止咳化痰糖浆及抗生素,效果不佳。

初诊:观其体态偏胖,面色晦暗。舌体胖大,边有齿痕,舌苔白厚腻,脉滑。

辨证:脾虚湿困,痰浊中阻。长期饮食不节损伤脾胃,加之压力导致肝郁克脾,水湿运化失常,聚湿成痰,上贮于肺。

治疗:以二陈汤为基础方加减。

处方:法半夏15g,陈皮10g,茯苓20g,炙甘草6g,苍术10g,厚朴10g,枳壳10g,生姜3片。共7剂,每日一剂,水煎服。

医嘱:严格戒酒,晚餐清淡七分饱,每日快走40分钟。

二诊:王先生欣喜表示,喉咙粘痰感减轻大半,胃胀明显改善,大便成形。舌苔较前变薄。在原方基础上加入健脾益气的党参、白术,继续调理两周。

结果:喉咙里的粘痰基本消失,说话不用频繁清嗓子;就算偶尔吃点辣,痰也没再反复。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。