现代女性闭经高发,如果排除怀孕后,月经连续三个月缺席,这便是医学定义的闭经。闭经非身体的“沉默罢工”,而是卵巢发出的红色警报!面对这声警报,中医如何帮助催经、重启周期?

闭经是什么原因引起的?

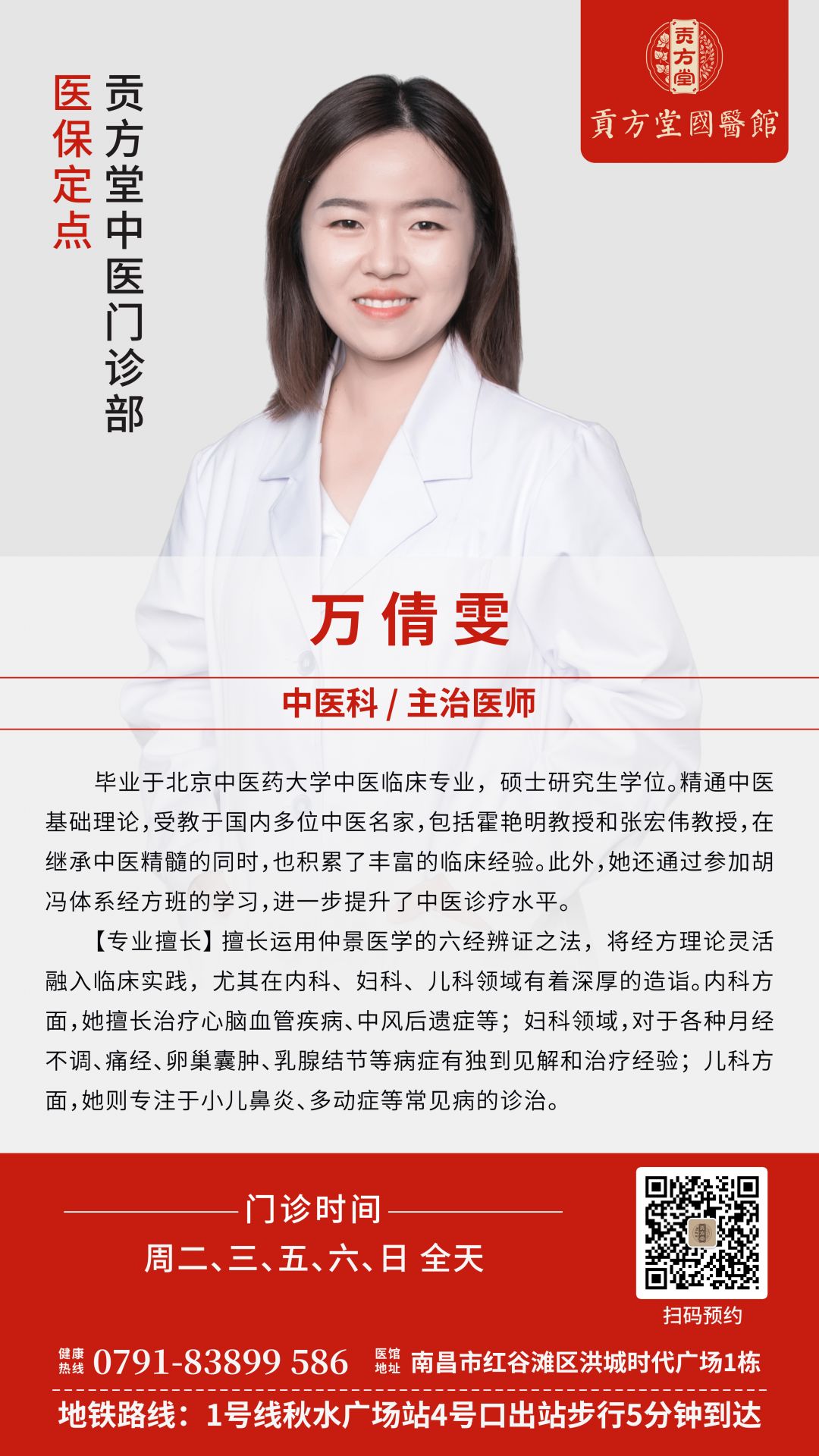

南昌贡方堂国医馆中医妇科医生万倩雯指出,闭经的原因多样,中医认为主要与气血亏虚、气滞血瘀、寒凝血瘀、肝肾不足等有关。现代女性常因压力大、过度节食、作息不规律等,导致气血运行不畅或生源不足,引发闭经。

闭经的症状有哪些?

肝肾不足型:腰膝酸软、头晕耳鸣、潮热盗汗、阴道干涩。

气血虚弱型:面色萎黄、神疲乏力、心悸气短、毛发枯落。

痰湿阻滞型:形体肥胖、多毛痤疮、白带黏稠、胸闷呕恶。

气滞血瘀型:小腹刺痛拒按、胸胁胀痛、情绪烦躁。

寒凝血瘀型:四肢冰凉、小腹冷痛、得温则减。

阴虚血燥型:五心烦热、皮肤干燥、咳嗽咯血。

闭经中医怎么调理能催经?

万倩雯医生在临床中,灵活应用国医大师经验方"通经汤"加减,治疗功能性闭经疗效显著。

通经汤由桑寄生、秦艽、独活、川芎、香附、焦艾6味药组成,具有温经活血的功效。

桑寄生为君药。性平,味苦甘。入肝、肾经。功效:补肝肾,强筋骨,祛风湿,安胎元。 在本方中,其核心作用是补益肝肾,强健腰膝,固护冲任之本。肾为先天之本,主生殖,肾气足则经血有源。同时,其兼能祛风湿,对于兼感外邪者尤为适宜。

秦艽为臣药。性平,味苦辛。入胃、肝、胆经。功效:祛风湿,舒筋络,清虚热。 在本方中,主要取其祛风除湿、舒筋活络的作用。它能帮助驱散经络、筋骨间的风湿之邪,疏通气血运行的通道,尤其擅长“通痹”,对于因风寒湿阻络导致的经闭有益。

独活为臣药。性微温,味辛苦。入肾、膀胱经。功效:祛风除湿,通痹止痛。 其作用部位偏下(腰膝、下肢),祛风散寒除湿之力较强,尤其擅长治疗下半身的风寒湿痹痛。与秦艽相配,增强祛除下焦(胞宫所在)风寒湿邪、疏通经络的作用。

川芎为佐使药。性温,味辛。入肝、胆、心包经。功效:活血行气,祛风止痛。 被誉为“血中气药”。在本方中至关重要,起到活血化瘀、行气开郁的作用。它能推动气血运行,破除冲任胞宫中的瘀滞,是“通经”的核心动力之一。其辛温之性也有助于散寒。

香附为佐药。性平,味辛微苦微甘。入肝、脾、三焦经。功效:疏肝解郁,理气宽中,调经止痛。 被誉为“气病之总司,女科之主帅”。在本方中,主要发挥疏肝理气、调畅气机的作用。气行则血行,肝气舒畅有助于冲任气血的调和,解除因气滞导致的血行不畅,辅助川芎活血通经,并能缓解因气滞引起的胸胁、小腹胀痛。

焦艾 (艾叶炭)为佐药。性温,味苦辛。入肝、脾、肾经。功效:温经止血,散寒止痛。 艾叶炒炭后,温经散寒之力仍在,但止血固摄作用增强(对于闭经患者,用焦艾取其温通而不致动血太过)。在本方中,核心作用是温经散寒,温暖胞宫,驱散下焦寒气,化解寒凝血瘀;其温通之力有助于促进经血下行。

诸药合用,共奏补肾祛湿、温经散寒、活血理气、通调冲任之功,使胞宫寒散、瘀化、络通、经血得以下行,从而治疗特定类型的闭经。

医案

患者:赵女士,31岁。

主诉:月经停闭1年余。

现病史:患者1年前于经期淋雨受凉后,出现月经量逐渐减少,色暗有块,伴小腹冷痛、腰膝酸冷。近1年月经未至。平素畏寒肢冷,白带量多清稀。曾做妇科B超及性激素检查,未发现明显器质性病变,西医诊断为继发性闭经(原因待查)。服用西药人工周期治疗2个月,停药后月经仍未来潮。

初诊:舌质淡暗,边有齿痕及少许瘀点,苔白腻,脉沉细涩。

中医诊断:闭经。

证属:肾气不足,寒湿凝滞,冲任瘀阻。

治法:温经活血通络。

开方:通经汤加减。

方药:桑寄生 20g、秦艽 12g、独活 10g、川芎 9g、醋香附 12g、焦艾叶 9g、当归 12g (增强养血活血)、炒白术 12g (健脾燥湿止带)、肉桂 5g (后下,增强温肾散寒之力)、炙甘草 6g (调和诸药);7剂。

用法:每日1剂,水煎2次,早晚分服。忌生冷寒凉。

二诊:服药7剂后,自觉畏寒减轻,小腹冷痛稍缓,白带减少。腰膝仍感酸软。原方去肉桂,加川断15g、杜仲15g以增强补肾强腰之力。继服14剂。

三诊:服至第18剂时,患者感小腹轻微胀痛,有少量褐色分泌物。嘱继续服药。服完21剂后,月经来潮,量初少后增多,色暗红,有少量血块,小腹冷痛感明显减轻,持续5天干净。腰膝酸冷感改善。月经干净后,以原方为基础稍作调整(减少活血药如川芎量,增加健脾补肾药如党参、菟丝子),继续调理巩固1个月。

结果:随访3个月,月经周期基本恢复至28-32天,经量、色、质基本正常,伴随症状显著改善。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。