长期被顽固性口臭、胃胀、腹痛困扰?当心,这可能是幽门螺杆菌(Hp)在您体内“定居”的信号!这些看似普通的消化不良症状,实则是胃部发出的健康警报!

幽门螺旋杆菌阳性是怎么引起的?

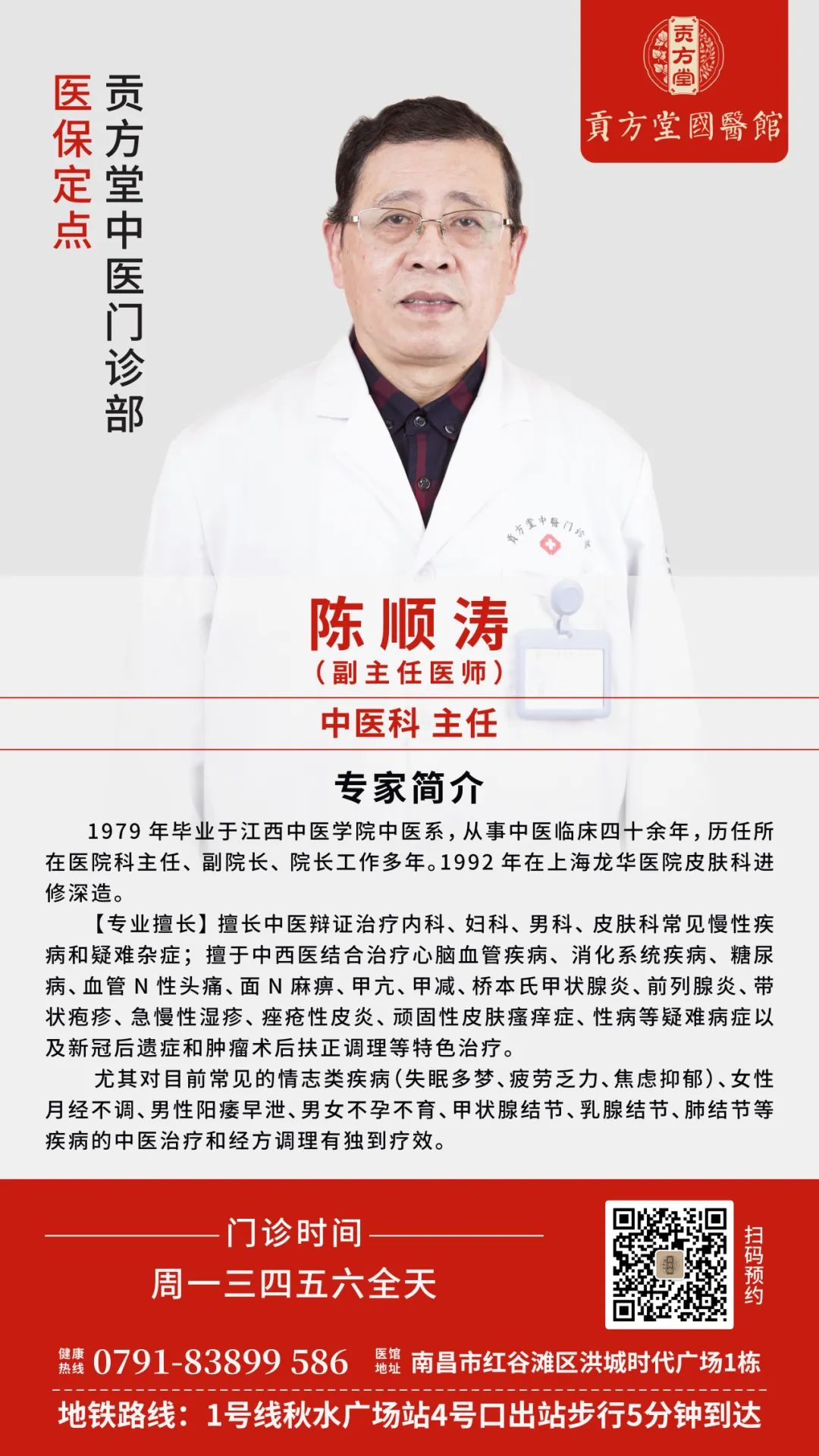

南昌贡方堂国医馆中医科专家陈顺涛主任指出,幽门螺旋杆菌(Hp)是一种微需氧菌,主要通过 “口-口”传播或 “粪-口”传播。共餐制、共用餐具、亲吻、不注意手卫生等是主要的传播途径。可以说,感染Hp很大程度上是一种“生活方式病”。然而,感染后是否发病,则取决于两大关键因素。

菌株的毒力强弱:不同菌株的致病能力不同。

个人的脾胃抵抗力(中医称为“正气”):这是中医关注的核心。当一个人饮食不节(如嗜食辛辣肥甘)、情志不畅(如长期压力、焦虑)、或过度劳累时,会导致脾胃功能受损,体内产生湿热、食积、气滞等病理产物。这种内在环境的失衡,为Hp的黏附、定植和繁殖提供了“温床”。

“换言之,Hp是‘种子’,而失调的脾胃内环境才是滋生它的‘土壤’。”陈主任形象地比喻道,“我们治疗的重点,不仅是杀灭‘种子’,更是要改良‘土壤’。”

幽门螺旋杆菌感染后有什么症状?

常见典型症状:反复反酸、烧心(尤其饭后明显)、胃痛(多是隐痛或胀痛)、口臭(刷牙也难缓解,是细菌分解代谢产物的气味);

容易忽视的信号:频繁嗳气、吃完饭后腹胀不消化、食欲变差(吃一点就饱)、偶尔恶心,甚至大便不成形,这些症状常被误以为是“普通胃病”,其实可能和幽门螺杆菌相关。

若出现以上症状超过2周,或体检查出阳性,建议及时调理,避免细菌长期损伤胃黏膜。

幽门螺旋杆菌阳性中医怎么治疗?

针对幽门螺旋杆菌阳性,陈顺涛主任表示不能“只杀菌不护胃”,而是要遵循中医“扶正祛邪”的根本原则,进行多靶点调理。在这里给大家分享一个中医经典名方“养胃清幽汤”,此方,在清除细菌的同时,还能修复胃黏膜”,避免杀菌后胃部不适反复。

养胃清幽汤由党参20克,黄芪20克,白术15克,薏苡仁25克,半夏15克,柴胡15克,黄芩12克,延胡索10克,莪术15克,煅瓦楞子25克,白芨10克,制大黄5克,炙甘草10克组成。

方解

健脾养胃基础组:党参、黄芪补气健脾,改善脾虚导致的胃动力弱、食欲差;白术、薏苡仁健脾祛湿,缓解胃内湿滞引起的腹胀;炙甘草调和诸药,同时补脾胃之气,为 “养胃” 筑牢根基,避免杀菌时损伤胃腑。

清幽清热组:黄芩清热燥湿,针对幽门螺杆菌相关的胃热证(如反酸、口臭);制大黄少量使用(5g),清胃热、通腑气,既抑制细菌活性,又不峻下伤胃,实现 “清幽” 不伤正。

理气止痛化瘀组:柴胡疏肝理气,缓解情绪或气滞引发的胃痛;延胡索行气止痛,针对隐痛、胀痛;莪术活血化瘀,改善胃黏膜局部瘀滞,助力缓解炎症相关的疼痛不适。

护膜制酸组:半夏和胃降逆,减轻反酸、恶心;煅瓦楞子制酸止痛,专门应对烧心、反酸;白芨收敛止血、修复胃黏膜,针对幽门螺杆菌损伤的胃黏膜,促进黏膜修复,减少复发风险。

全方以 “健脾养胃” 为本,兼顾 “清幽、理气、护膜”,既清除病邪(幽门螺杆菌),又修复胃腑功能,契合幽门螺杆菌感染伴脾虚胃热、气滞不适的调理需求。

加减妙用:湿热偏重加蒲公英25克,栀子20克;气郁偏重加佛手克,川楝子10克;脾虚偏重加白术20克,山药20克。

医案

患者:李先生,31岁。

主诉:胃脘部胀满隐痛1年余,加重伴嗳气1个月。体检报告显示幽门螺杆菌(Hp)阳性(+++)。

现病史:工作繁忙,饮食不规律,喜食辛辣厚味。近一年来常感胃部胀满不适,隐痛绵绵,饥饿或劳累后加重,食欲不振。近一月症状加重,饭后胀满明显,频繁嗳气,口中时有异味,身体感到困倦乏力,大便粘滞不畅。因怕西药伤胃,特来找中医治疗。

初诊:面色少华,精神稍倦,舌质偏暗,边有齿痕,舌苔黄腻。脉弦细,重按无力。

辨证:脾胃气虚,湿热瘀阻。

治以 健脾益气,清热化湿、活血化瘀。

方剂:养胃清幽汤加减。7剂,水煎服,每日一剂,早晚服用。

二诊:患者服药7剂后复诊,自述胃脘胀满感明显减轻,疼痛发作频率减少,食欲有所改善。守方巩固治疗开了14剂。

结果:2周后,嗳气、口臭症状基本消失,精神转佳。连续治疗共计3周后,患者诸症悉平,复查碳13呼气试验,结果显示Hp转为阴性。

中医讲究辨证施治,一人一方,具体药物用法用量需在专业医师的指导下,辨证加减服用,切忌私下盲目用药。